Раздел: Глобальные умы

Интервью с Борисом Бартфельдом

«Зачем ты пишешь эти книги? Их же никто не читает». Тишина после такого утверждения душит: в ней слышен скрип шариковой ручки и сухой стук маленьких клавиш, разбитые мечты о признаниии и полузабытые слова архаизмы. И в ней же находится главный страх каждого, кто когда-либо оставался наедине с пустыми страницами.

Что важнее: оставаться верным себе или делать то, что требуют современные алгоритмы? Как научиться читать мысли аудитории и не забраться в уродливый штамп «чего изволите?». Как не потерять свой «клубок» языка в цифровом шуме и не раствориться в очереди за кулинарными книгами?

С героем интервью мы поговорили о любви к языку и литературе, о мужестве быть голосом своего места и времени в эпоху, когда места стираются цифрой, а время ускоряется до невозможности. О том, как оставаться «певцом родного края», когда границы края становятся призрачными, о том, почему библиотека сегодня становится «метрдотелем культуры», и об упрямой привычке продолжать писать «себя храня, судьбе противореча», даже когда кажется, что все слова растворяются в белом шуме современности, не успев коснуться чьего-либо сознания.

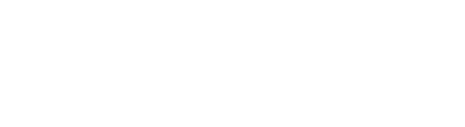

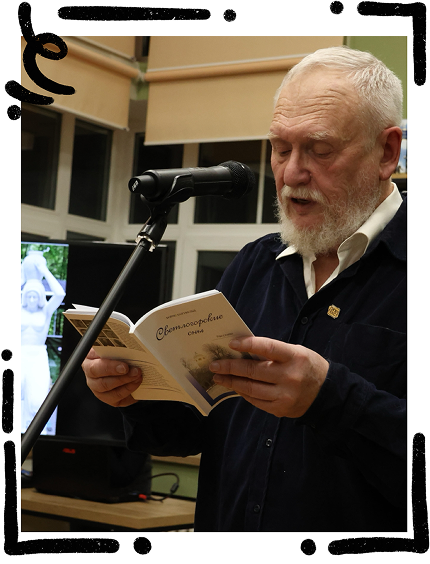

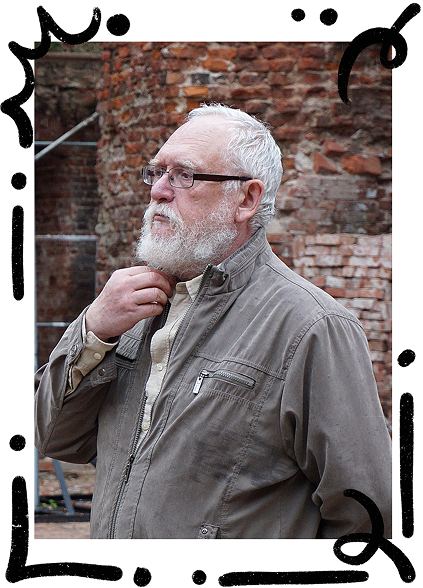

На вопросы редакции отвечал Член Союза Писателей России, председатель Калининградской областной писательской организации, главный редактор журнала «Балтика», автор девятнадцати книг художественной прозы и поэзии, организатор международных литературных конкурсов и фестивалей — Бартфельд Борис Нухимович.

— Интернет знает, что Борис Бартфельд — физик по образованию, организатор по призванию и писатель по сути. Кем же на самом деле является Борис Нухимович Бартфельд?

— Я, наверное, остался юношей девятого класса с теми представлениями, которые были. То, что было заложено в это время, наверное, и есть самое главное в жизни: то, что касается понимания каких-то закономерностей, и то, что касается интересов и направлений. То есть всё то, что идет из детства, было сформировано к девятому классу. Все остальное уже только небольшая глазуровка того, что было в девятом классе.

Перед вами сейчас я: немного романтический мальчишка, взирающий на мир глазами человека, который под большим влиянием научной фантастики верит в научно-технический прогресс, бесконечно перечитывает любимую книжку Сергея Александровича Снегова «Люди как боги» и журнал «Квант», влюбляется, чего-то ждёт и во что-то верит. Если смотреть с точки зрения внутреннего мира, наверное, это так.

— Борис Нухимович, спасибо вам за эту честность. Часто люди, которые занимаются литературным творчеством, натыкаются на простой, но невыносимо сложный вопрос: «что такое любовь к литературе?»

— Я думаю, что для автора и для читателя будут разные ответы. Если говорить о читателе, то любовь сильно модифицируется и, с одной стороны, уходит любовь к той литературе, которую мы знаем, которую привыкли называть литературой. Если говорить об авторе, то это очень личностно. Например, для меня литература — это возможность высказаться, проявить свой голос. Каждый автор — частное лицо, которое, однако, обретает общественный резонанс: не государственный деятель, не депутат, просто человек. У разных писателей эта движущая сила проявляется по-разному, но у большого количества людей — желание высказать накопленное и надежда на отклик.

— Так все-таки важно быть услышанным?

— Ну да, безусловно. Даже если это будут близкие люди из твоего круга — всё равно важно быть услышанным. Сегодня читать тексты, особенно большие, — огромный труд. Получается, читатель должен прилагать усилия, чтобы погрузиться. Как говорил один мой старший товарищ: «Скоро писатель будет должен платить за то, чтобы его читали». На мой взгляд, всё к этому и идёт.

Так что выходит такая совместная работа: писатель теперь должен ценить своего потенциального читателя, лелеять его и беречь. А с другой стороны — порой должен быть и неудобным.

— Из вашего ответа вытекает другой важный вопрос: «должны ли авторы подстраиваться под читателя, современные реалии или общество?»

— Слово «подстраиваться» — очень многозначно. В нём есть и положительный, и отрицательный контекст. Но ясно одно: чтобы тебя встретили, ты должен где-то быть. Чтобы встретить красивую девушку, гуляющую по улице, нужно выйти на эту улицу. Тут никуда не денешься.

Выбор жанра — это тоже подстраивание. Потому что ты всё равно находишься в готовой структуре. Быть оригинальным — прекрасно, но я не знаю ничего совершенно нового, что не опиралось бы на что-то из созданного прежде. Даже поэты, которые больше работают с формой, всё равно существуют внутри этих форм, которые уже заданы. И тебе может показаться, что то, что ты делаешь, уже было — и даже в более смелом варианте, чем твой.

Подстраиваться под темы? Я в этом смысле автор очень неактивный. Но я думаю, что угадать, найти интересную для читателя тему — тоже важно. Сейчас всё больше речь идёт об эпатажных, крайних сюжетах, которые провоцируют интерес и любопытство. Это тоже форма встречи — выйти на ту самую «улицу», где сейчас гуляет внимание публики.

— Вы говорите, что для встречи надо выйти на улицу, но эта улица сегодня часто требует эпатажа, сенсации. Где та грань, за которой попытка «быть услышанным» превращается в предательство по отношению к тому, что автор на самом деле хочет сказать?

— Вы знаете, в своё время я пробовал силы в том, что называют научно-популярной литературой, а теперь оглядываюсь и задаюсь вопросом: смог бы я сейчас одолеть серьёзную, пусть даже очень популярную статью? Всё это требует труда, подготовки.

А наука, тем временем, уходит вперёд так быстро и далеко, что за ней порой не успевает даже научная фантастика. У нас, кстати, есть конкурс, называется «Прыжок над бездной». Он связан с именем писателя-фантаста Сергея Александровича Снегова.

В нашей юности грань между фантастикой и «большой» литературой была очень зыбкой. А сейчас просто взгляните: мир авторов, работающих в фэнтези и научной фантастике, огромен. Но почему-то они существуют отдельно от того, что принято называть «художественной литературой». Хотя по сути — это и есть настоящая литература, с высокими смыслами и писательским мастерством. Многие из этих авторов — достойные наследники Стругацких. Это такая же огромная территория, просто её почему-то вынесли за скобки.

— Борис Нухимович, давайте снова ненадолго вернёмся к интернету, где написано, что что вы передали в дар дому-музею Германа Брахерта бронзовую скульптуру «Деметру» 1938 года. Не могли бы вы рассказать, как сложилась эта история?

— Да, была такая печальная очень история.

— Печальная?

— Да. С музеем Брахерта меня связывают давние и близкие отношения. Я был хорошо знаком с его основательницей — Аллой Семеновной Саруль, и с её мужем. Да и сам Заместитель Михаила Петровского — Владимир Юрьевич Матвеев — светило музейного дела из Эрмитажа, человек, заведовавший там отделом «механических чудес», — диковинных вещиц: часов, солнечных, лунных, кричащих павлинов — был нашим земляком. Он родился здесь, в Калининграде сразу после войны, и в нём жило особое, личное чувство к этому краю. Его участие в становлении музея было не просто профессиональным — это был дар.

Помню его приезд. Они тогда остановились в «Доме сказочника» в Светлогорске, и я имел честь сопровождать их. Позже, в ту же поездку к нам присоединился немецкий архитектор Дитрих Цломке, который был дружен с самим Германом Брахертом и привёз множество материалов для восстановления дома-мастерской. В памяти всё это слилось в один яркий, тёплый сгусток — конец девяностых, время, когда музей начинал жить.

Музей получился камерным, очень личным и оттого невероятно глубоким. Но моя собственная история с ним окрашена трагическим отблеском. Владимир Черняев — известный в Калининграде журналист, человек с энтузиазмом исследователя и детским интересом к чуду стал директором музея. Владимир горел идеей пополнить коллекцию, и ему сообщили, что в Москве обнаружился оригинал отливки брахертовской «Деметры», которую он позже доставил в Калининград. А дальше получилась череда, где невозможно не увидеть зловещую закономерность. Деметра — богиня плодородия, жизни, но в мифах с ней связаны и история похищения её дочери, и цикл умирания-возрождения. И вот, вернув в мир эту бронзовую сущность, обладающую колоссальной силой образа, люди, прикоснувшиеся к ней, замкнули на себя разряд этой силы.

История эта, конечно, обросла чудесами и мистическим флёром. Все думают, что это полуфантастика, литературный вымысел. Нет. Каждый образ, каждый поворот в той истории — правда. И Владимир Юрьевич Матвеев, заместитель Петровского, который предстаёт в ней таким титаном, и его супруга… к несчастью, оба ушли. Вся эта эпопея с поиском «Деметры» будто отбрасывала длинную трагическую тень. Последствия её перевозки оказались куда большими, чем просто пополнение музейного фонда. Это была история о долге, памяти и той цене, которую порой приходится платить за встречу с подлинником прошлого, который, пробудившись, являет свою древнюю, роковую силу.

— Борис Нухимович, вы сейчас рассказали историю, уходящую корнями в довоенное прошлое этой земли — историю немецкого скульптора и его работы. И это заставляет задаться вопросом о другом, невидимом наследии — языковом. Бытует мнение, что в Калининграде, из-за его географической оторванности и сложной истории, сложился свой особый говор, свой «кёнигсбергский язык». Так ли это?

— Я думаю, что журналисты, как бы, утаптывают такие вещи. На самом деле, язык калининградского региона очень сильно усреднённый. Русский язык здесь достаточно чистый, даже более чистый, чем в других местах.

Представьте: с 1946 года сюда, на опустевшую после войны землю, начали прибывать люди по великой переселенческой программе. Люди ехали со всей огромной страны: из Мордовии и Чувашии, из Псковской и Вологодской областей, с чернозёмных просторов. Если бы нашу область заселили только вологодцами, мы бы «окали». Если бы только псковичами, были бы свои твердые особенности. Но случилось иное: в одном котле перемешались десятки региональных говоров, акцентов, интонаций, которые не подавили друг друга, а взаимно нейтрализовались, вычленив всё самое яркое и ненормативное. В результате естественным образом возник тот самый чистый, литературный русский язык, лишённый выраженных диалектных черт.

Конечно, за десятилетия изолированного существования в окружении иной языковой среды — польской, литовской, немецкой — не могло не возникнуть своих локальных словечек, но это не диалект, а именно лексические заимствования, чаще всего из польского языка. Вот, скажем, слово «колейка» — длинная, плотная очередь из грузовиков и машин на погранпереходе. Или фраза «Что ты меня лечишь?» — когда тебя уговаривают, торгуются с тобой. Это живая речь приграничья, понятная здесь каждому.

Ну и потом, есть свои мелкие особенности языка, чисто калининградские реалии. Человек, который не жил здесь, просто не поймёт, о чём речь. Но это же не особенности языка! Как раз в Калининграде язык остаётся наиболее правильным, лишённым всяких диалектных черт, усреднённым и чистым.

— Тогда, возможно, размышления об «особом языке» — лишь поверхностное отражение более глубокого явления, где главный вопрос не про то, как мы говорим», а про то, о чём мы можем не говорить? Можно ли в Калининграде писать что-то неконтекстное, оторванное от земли?

— Теоретически — да. Но лично для меня ответ — нет. Я как раз — певец родного края, у меня всё завязано на биографию, на локальную историю, на конкретную точку на карте. За это меня, кстати, часто критикуют коллеги. Преобладает точка зрения, что настоящая литература должна быть всеобщей, отвлечённой, что не нужно привязывать рассказ к конкретному перекрёстку или дому.

Но разве великие литературные миры рождались в вакууме? Существует же понятие «городского текста» — петербургский, московский, одесский. Есть мощные региональные школы, например, уральская поэтическая, сибирская проза… хотя сами уральские поэты часто спорят, считая, что тема эта натянута. Я не раз пытался подвигнуть филологов и историков литературы на осмысление феномена «калининградского текста», но пока безрезультатно. Видимо, мы не наработали ещё того критического массива, который позволил бы говорить о школе. Могут быть, конечно, отдельные темы, та же тема приграничья — мы же в нём находимся.

Нам, видимо, пока не хватает этого самого поэтического мяса, чтобы уверенно говорить о «калининградской поэтической школе». Не хватает ярких, уникальных особенностей. Хотя темы-то определённые есть, конечно. Тот же мотив смены, когда одна цивилизация приходит на смену другой. Или ощущение ограниченного, сжатого пространства — полуанклава. Вот из этого, может, и могло бы что-то вырасти.

— Если писатель сегодня обречён быть голосом своего места и времени, то почему голос этого времени слышен так тихо на фоне прошлого? Почему современным авторам уделяют так мало внимания в нашем обществе, отдавая предпочтение классикам прошлых веков?

— Историческое сознание народа — вот что главное. Например, Афанасий Афанасьевич Фет кажется старомодным поэтом-лириком, но он есть в культурно-историческом сознании народа и останется там через сто лет.

А никто из современных поэтов в этом сознании в прямом смысле не останется. И дело не в том, хорош поэт или плох. Дело в новой информационной структуре, которая сложилась где-то на рубеже 80-90-х годов. Потоки информации сменились и теперь никакое произведение не успевает войти в сознание, потому что тут же затирается следующим пластом.

Это касается не только поэзии, это касается абсолютно всего: музыки, кино… само открытие мельчает. Нобелевская премия по физике сегодня — это уровень докторской диссертации 1920-х годов. Вы можете припомнить хоть одного нобелевского лауреата последних десяти лет? Нет. Всё затирается. Информационные потоки меняются так быстро, что ни одно произведение не успевает укорениться.

Представьте, что «Анну Каренину» написал бы сегодня некто Николай Толстой. Увидели бы мы её? Нет. Она потерялась бы в общем шуме. Потому что современный писатель или поэт гол и наг перед читателем — у него есть только текст. Читатель соизволил его прочесть, и всё; больше ничего.

А когда вы берёте в руки «Анну Каренину», в вашей голове тут же всплывают три великих экранизации, горы критики, знаменитая фраза Ленина про «зеркало русской революции» — чёрт знает что ещё! Классический автор предстаёт перед вами в броне и доспехах, его текст окружён целым комплексом смыслов, споров и интерпретаций. Это защитный слой, наработанный десятилетиями.

А у современного автора нет этой брони. Только голый текст. Это всё равно, что выйти на футбольное поле одному против команды из одиннадцати человек, где ты и вратарь, и защитник, и нападающий. В таких обстоятельствах невозможно соперничать.

Поэтому последний поэт, который всё-таки успел вклиниться в наше культурно-историческое сознание, — это Иосиф Бродский. Вознесенский, Евтушенко остались во многом благодаря песням. Все остальные авторы останутся в том узком временном промежутке, который есть сейчас. И авторов этих — очень много. Очень-очень много. Вот такая ситуация.

— Кто, по вашему мнению, может быть Достоевским XXI века? И нужны ли нам Достоевские XXI века?

— Достоевского в XXI веке быть не может. Допустим, что роман «Преступление и наказание» был написан сегодня. Сотни таких романов уже есть — такого же уровня, с таким сюжетом, с такими же раскольническими муками и языком.

Нельзя сказать, что язык Достоевского безупречен — критики найдут, к чему придраться. Но когда он писал, это было проникновение в метущуюся душу — открытие нового материка, а сейчас стало общим местом.

Современный писатель, скорее, решит, что не стоит задерживаться на внутреннем мире героя: убил старуху-процентщицу и дальше, закручивай сюжет. Можно ввести срочников, отправить героев на Капри, подкинуть новых персонажей, чтобы попасть в актуальную струю. Динамика важнее рефлексии.

Современного Достоевского быть не может не потому, что нет гениев, а потому, что не может быть нового первооткрывателя там, где все глубины душевного «варенья» уже исследованы и описаны. Всё, что можно было сказать об этих муках, — уже сказано. Его метафизические прозрения сегодня восприняли бы не как откровение, а как умную, но вторичную стилизацию под великий канон.

— Борис Нухимович, как научиться читать?

— Я думаю, что в основе всего лежит любознательность. Это тот самый двигатель, что стоит и за наукой, и за искусством. Ребёнок, подросток должен гореть желанием узнать, «а что там?». В моё время чтение было главным, почти магическим способом удовлетворить этот голод.

Взять хотя бы Жюля Верна. Его книги для нас были билетом в другой мир, где географические открытия становились приключением, а законы физики — сюжетным ходом. Его научная фантастика воспитывала воображение, научную картину мира, пробуждала интерес к реальным знаниям.

Сегодня мир изменился. Любознательность никуда не делась, но её теперь удовлетворяют иначе. Люди читают бесконечные ленты новостей, короткие посты, впитывают клиповый контент — и в этом тоже есть свой мир, своя информация. Современный автор должен создавать тексты-приманки для любознательности. Они могут быть краткими, но в них должно оставаться пространство для мысли, намёк на ту самую глубину, чтобы короткий текст не стал тупиком, а превратился в дверь обратно к большим книгам, к долгому, вдумчивому чтению, к тому самому Жюлю Верну, который ждёт на полке.

— Как вы относитесь к тому, что школьная программа по литературе постоянно подвергается изменениям и произведения, требующие для полноценного понимания определённого жизненного опыта и знаний исторического контекста, сейчас читают в начальной школе? В частности, это касается произведений зарубежной литературы.

— Знаете, я пытаюсь сейчас вспомнить… Мне кажется, мы зарубежную литературу в школе вообще не изучали. Зарубежная история у нас была, а вот иностранной литературы не было. Я заканчивал школу в 73-м году и вряд ли мы в учебном, «культуративном» смысле читали «Маленького принца» или что-то подобное.

Но тогда мы много читали. Просто потому, что не было ничего другого, понимаете? Современный подросток этого даже не представляет. Надо мысленно убрать телевизор, компьютер, телефон, и вот тогда ничего не остаётся, кроме библиотеки, улицы и речки.

Сейчас литературе, чтению, приходится соперничать с огромным количеством соблазнов. И это ведь не просто какие-то соблазны — они близки по воздействию. Ведь зачем вообще читать? Чтобы испытать эмоцию — ту же любознательность, сопереживание.

Но способов вызвать эмоцию сейчас — тьма. И литература в этой гонке по доступности и скорости проигрывает современным развлекательным платформам. Потребность в долгом чтении уходит и будет уходить, тут ничего не поделаешь.

Кончится всё, наверное, тем, что поэт будет писать, адресовывая стихи конкретному человеку как письмо, как личный разговор. Массовое обращение станет невозможным — останется только шёпот на ухо.

— Получается, что мы опять по спирали вернулись туда, откуда пришли. У каких литературных жанров тогда есть будущее? Например, есть ли оно у поэтического романа?

— Будущего у поэтического романа нет никакого. Да что там, роман — сама большая поэтическая форма, поэма в её эпическом, народном понимании, уже отыграла своё. Последней настоящей поэмой, которая дошла до народа, стала, без сомнения, поэма Твардовского. Не только «Василий Тёркин», но и, скажем, «Дом у дороги». Всё, что было после, — это погружение в туннель узкого круга ценителей, в эксперимент для немногих. Это уже не разговор со страной, а разговор с самим собой, увеличенный до размеров книги.

— Борис Нухимович, ваши произведения переводят на иностранные языки?

— Да, переводили на немецкий язык, на польский язык, на литовский.

— С какими самыми интересными или неочевидными трудностями сталкивались переводчики?

— Главная сложность для переводчика моих текстов — и не только моих — лежит не в области точности и не в подборе эквивалентных слов. Дело в пересадке образов из одной культурной почвы в другую.

В русской культуре существует своя многовековая система образов, символов, коннотаций. В немецкой, польской, английской — совершенно иная. Задача переводчика не перевести конкретное слово, а найти, допустим, в немецком языке тот эквивалент эмоционального и культурного заряда, который несёт в себе это слово для русского читателя. Возможно, для этого придется отказаться от прямого соответствия и сказать совсем другими словами, другим образом. Иначе получится точный, но мёртвый текст, лишённый той самой поэтической силы, которая живёт в подтексте, в культурных кодах.

Поэтому переводчик — это дипломат между целыми мирами. У них, кстати, есть своя, отдельная культурная жизнь. Пока что, в отличие от писателя, специальность «переводчика» — это понятная специальность и должность с записью в трудовой книжке.

— Борис Нухимович, давайте с вами порассуждаем о творческой свободе. Где заканчивается свобода и начинается графоманство?

— Мне кажется, что это вообще не связано. Графоман может быть и очень зажатым. Вообще, я был бы счастлив быть графоманом, но только если бы при этом сохранил чувство, что текст несовершенен, что над ним надо работать, что его нужно редактировать. Потому что графоман в чистом виде — это просто человек, который безудержно любит писать, у которого «льётся» текст. Особенно это важно для прозы. Чтобы создать такой корпус текстов, как у Толстого, Достоевского или даже Шолохова, нужно, чтобы эта внутренняя река не иссякала.

Есть писатели, у которых она бурлит от природы. А есть другие — для них генерация каждого абзаца представляет титанический труд. Такой автор, возможно, никогда не создаст огромного наследия по объёму, но это не делает его хуже.

Просто у автора должно быть либо выработано чувство стиля и уровня изначально, либо (что чрезвычайно важно) должно присутствовать внутреннее критическое начало.

Конечно, сложившийся стереотип графомана подразумевает как раз полное отсутствие этой внутренней критики, некритичное самолюбование. Но я убеждён, что главное — всё-таки в самом потоке. Сначала должен появиться текст. Материя. Глина. Только после этого с ней можно работать.

Если у автора есть врождённый или выработанный вкус, чувство меры, дисциплина, и при этом льётся текст, вот тогда перед нами предстаёт потенциал большого автора. Графомания — не диагноз, а сырая энергия письма. Вопрос лишь в том, есть ли рядом с этим потоком плотина строгого, умного отбора.

— Сейчас наблюдается огромный прирост пишущих людей. Как к этому относиться? Радоваться расцвету самовыражения или тревожиться, что в этом шуме теряется качество? Можно ли, на ваш взгляд, быть в равной степени одарённым в разных литературных жанрах?

— С поэтами в этом отношении ещё сложнее, чем с прозаиками. Работа поэта категорически отличается от работы прозаика. Это разные вселенные, разные типы мышления и они часто противоречат друг другу.

Взять гениев-универсалов: Бунин, Набоков, Пастернак… Но даже у Пастернака проза и стихи — это два разных дыхания, два ритма сердца. Чтобы избежать соблазна сравнения, лучше отойти от этих примеров в сторону.

У меня есть личный опыт — я написал роман. И должен сказать: для поэта это насилие над собой, почти самоистязание. Чтобы его создать, мне пришлось изменить сам стиль работы, перестроить сознание с лирического на эпический лад: я полтора года не писал стихов. Совсем. Мой внутренний поэт был насильственно заглушён, чтобы дать слово прозаику. И только когда роман был закончен, и я смог от него отойти, произошло чудо равновесия.

— Борис Нухимович, получится ли у вас назвать топ-3 эффектных литературных реминисценций, которые можно, действительно, признать скрепами мировой литературы?

— Не готов сейчас ответить на этот вопрос. Я думаю, если копнуть в самую суть, то все эффектные реминисценции мировой литературы ведут к античности. По сути, все сюжеты были исчерпаны и отлиты в совершенную форму ещё две с половиной тысячи лет назад. Всё, что происходит после, — лишь смена антуража. Меняются костюмы, технологии, социальные декорации, но под ними — те же самые трагедии, комедии, странствия и метания. Мы лишь подбрасываем в древний огонь новое горючее — психологию, иронию, скорость повествования, — но пламя-то одно и то же.

Поэтому и кажется, что Шекспир, Достоевский и современный автор — все они говорят об одном, потому что они черпают из одного колодца человеческой сущности. Всё уже было. Всё уже описано. Герои не ходят по прямой линии прогресса — они катятся, как колесо, возвращаясь на круги своя.

— Если всё новое — это лишь горючее для поддержания древнего пламени, то библиотека — и есть тот самый первородный очаг, где это пламя поддерживается веками. Зачем современному человеку ходить в библиотеку? И долго ли просуществуют библиотеки в том формате, какой есть сейчас?

— Функции библиотек сильно расширились, и расширились не в сторону литературы: это теперь и курсы языков, и лекции по финансовой грамотности. Библиотека превратилась в культурно-просветительский центр, где книга — лишь один из поводов.

Посмотрите, кто собирает сегодня самую большую аудиторию. Я помню, на одной из встреч самая длинная очередь выстроилась к Константину Ивлеву, который выпустил книгу по кулинарии, а не к признанным мастодонтам в области литературы. Ивлев оказался «самым большим писателем года» в глазах новой публики.

Современная библиотека — уже не храм и не архив. Она — метрдотель культуры, который должен угадать и подать гостю именно то «интеллектуальное блюдо», которое он жаждет в данный момент: будь то тонкий роман, ироничный кулинарный трактат или практический семинар.

— Если спрос формируют очереди за кулинарными книгами, которые написаны известными блогерами, то какое же будущее будет у писателей? Автор 2026, он какой?

— Автор 2026 года уже существует. Он будет во многом продолжать инерцию 2025-го, потому что время сейчас сжалось. В центре внимания окажется проза и поэзия, прикованные к нашей актуальной ране — к событиям на линии соприкосновения, у границы, в зоне конфликта. Это и будет самым острым, самым востребованным сюжетом. Его будут больше всего пропагандировать, печатать, выводить в первые строчки премиальных списков.

И это будет уже не автор вроде Толстого, который спустя полвека осмысливает войну с Наполеоном. Это будет автор-участник, автор-современник, который пишет изнутри, пока пыль не осела и рана не затянулась рубцом. Он будет не столько анализировать историю, сколько фиксировать её пульс и температуру в режиме реального времени.

С поэзией, конечно, сложнее, но и она не сможет избежать этого мощного тяготения. Великие вечные темы — человек наедине с собой, с Богом, с любовью, со смертью не исчезнут, конечно. Но в 2026 году они будут неизбежно просвечивать сквозь призму той самой «острой» ситуации. Даже самый интимный лирический сюжет будет читаться как метафора общего состояния. И это не хорошо, и не плохо — это просто данность.

— Борис Нухимович, существует ли универсальная формула хорошего текста? И, вообще, возможен ли хороший текст?

— Конечно, возможен. Но его универсальная формула сегодня иная. Если говорить о языке — это должен быть язык, который тянет за собой, как клубок. Который разматывается сам, увлекая читателя не силой сюжета, а самой своей тканью, ритмом, внутренней энергией. Такой язык почти невозможно сконструировать искусственно — он формируется природно, становится продолжением дыхания автора.

Но главное — изменилась сама архитектоника хорошего текста. Длинная, непрерывная глава в 25 страниц сегодня обречена. Она не соответствует ритму восприятия, она утомляет своей монолитностью.

Современный хороший текст строится иначе: это короткий, логически завершённый блок, который затем переходит в другой. Иногда эти блоки связаны, иногда — нарочито разорваны. Мы привыкли требовать от текста линейной связности, но сейчас даже это требование отпадает. Хороший текст сегодня — это, скорее, цепь взглядов, серия ярких, точных кадров. Они могут быть условно связаны общей темой или атмосферой, а могут держаться лишь на внутренней энергии авторского «я», на том самом «клубке» языка, который их пронизывает. Связность ушла внутрь, в подтекст, в ритм.

— Как вы относитесь к тому, что некоторые читатели грешат тем, что выискивают скрытые послания между строк, игнорируя саму суть произведения?

— Ну так это даже хорошо. Хуже, когда автор старался, закладывал какие-то смыслы, а никто их особо не видит и не хочет видеть.

У меня есть рассказ «Ночь Донелайтиса». Там, в общем, заложено очень много. А о чём мне рассказывают те, с кем я беседовал, кто читал этот рассказ? «А, это про двух писателей, которые едут в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в год трёхсотлетия… Едут по такому-то маршруту, заезжают в гости, попадают в толпы…»

То есть чистая событийная канва. Всё то, что было задумано и вложено между строк, — остаётся невидимым. Это разглядит, может быть, филолог или тот, кто специально захочет во всё это вчитаться. Но таких — единицы.

— Борис Нухимович, чтобы стать писателем или поэтом, нужен талант?

— Конечно, нужен.

— Сейчас столько курсов копирайтеров, которые запускаются под лозунгом: «иди и станешь писателем».

— Иди — и не станешь. Я лично не знаю гениев. Я знаю гениальность — как явление, как эталон. Гениальность Пушкина.

— Почему в этом контексте никто не называет Маяковского?

— Конечно, Маяковский. Есть мощная ветвь: Державин — Некрасов — Маяковский. Вот эта линия — она наша, кровная, которую мы все продолжаем. А Александр Сергеевич одиноко стоит на своей горе. Незыблемый, но и неповторимый в своей полноте. Никуда от этого не денешься.

А что такое работа в этой ветви? Это, прежде всего, работа с периметром, с границами того, что можно сказать языком. Это прослушивание того поэтического гула, из которого потом уже вырастает ритмическая основа. У Бродского, например, я ясно слышу этот гул в его текстах. Это не готовый стих, а то первичное вещество, та смысловая и звуковая материя, из которой потом что-то кристаллизуется.

Есть люди, у которых этот гул явственен. Мне кажется, для истинной поэтики это и есть самое важное — не результат, а этот внутренний гул, это давление. Это и есть признак той самой «поцелованности», которая отличает дарование от ремесла.

— Как маркированы, на ваш взгляд, гендерные различия в современной поэзии?

— Различия, конечно, существуют. Я, например, не читаю публично стихи, написанные женщинами, не потому, что считаю их хуже. Помимо Ахматовой и Цветаевой есть множество блестящих авторов — поэтов или поэтесс, как угодно.

Я чувствую в этих текстах особое женское начало, которое мужчина не может воспроизвести, не впадая в фальшь. Даже если стихи не носят ярко выраженного лирического характера, эта женская сущность в них присутствует — как особая оптика, тембр переживания, способ говорить о мире и о себе.

Если говорить о современных авторах, то для меня в последние десятилетия самое яркое явление — Маша Ватутина, московская поэтесса. Её голос невероятно сильный, но в нём живёт мятущаяся душа. И эти метания выходят не только в поэзию, но и в саму ткань жизни, в её поступки, в её публичные жесты. Читая (или слушая) её стихи, чувствуешь эту мощную, ярко выраженную энергию, оформленную безупречно поэтически. Самое поразительное — она выносит в поэзию тончайшие, интимные женские переживания, темы, которые даже в разговоре с самыми близкими обсуждать мучительно тяжело. И делает это с такой гармонией или, наоборот, с такой нарочитой дисгармонией, что её стихи становятся исповедью, настоящим художественным актом. Вот если говорить о женском авторстве сегодня, для меня оно связано именно с этой смелостью абсолютного высказывания, с готовностью сделать личную боль и смятение предметом высокого искусства, не нуждающегося в скидках на гендер.

— Борис Нухимович, давайте снова попробуем себя в роли пророков. Может ли платформа вроде «Дзена», где контент создаётся по запросу алгоритма, в итоге заменить самого автора-творца?

— Года двадцать три назад был у меня такой опыт… Слово «блогер» тогда было не в ходу, но уже существовали подобные платформы для текстов. На них тогда очень большую роль играло количество комментариев.

Я писал тексты культурно-исторического, просветительского плана, казалось бы, ни к каким скандалам не располагающие. Но нет — дискуссии вспыхивали и нарочито уходили в резкости. Я года три писал на такой платформе, потом бросил. Участвовать в этих бессмысленных перепалках ни к чему.

Хотя, справедливости ради, надо сказать, что тогда, в 2007-м, вся наша местная история была тайной за семью печатями: её знали лишь единицы-краеведы. Сейчас любой любопытствующий может нажать кнопку и получит информацию, но не всегда правдивую.

Я и сам автор одной такой псевдоистории, в которую, впрочем, искренне верю: смерть последнего великого магистра Тевтонского ордена, герцога Альбрехта Бранденбургского. Произошло это, по-моему, 10 марта 1568 года. Ему было на тот момент 78 лет — возраст, по тем временам, почтенный. Последние годы, разбитый параличом, он жил не в Кёнигсберге, а в замке Тапиау (нынешний Гвардейск). Туда же перевезли его библиотеку.

И в тот же самый день, в тридцати километрах от замка, в Нойхаузене (нынешний Гурьевск), умерла его вторая жена, герцогиня Анна Мария Брауншвейгская. Ей было лет 36. Она должна была стать регентшей при их сыне, который, по состоянию здоровья править не мог. О том, что герцог при смерти, знали уже несколько лет — это не было новостью. Но умереть в один день?

Я тогда предположил, что герцогиню, скорее всего, отравили, потому что в Берлине и Бранденбурге уже ждали своего часа претенденты. Её смерть открывала дорогу к созданию двуцентрового княжества — прусских земель и Бранденбургской марки, что позже и привело к Прусскому королевству в 1701-м году.

Согласитесь, расстояние в тридцать километров — не повод умирать одновременно от одной и той же вести, которая и не была новостью. Слишком удобное совпадение. Идеальная завязка для псевдоисторического романа.

— Борис Нухимович, ваши произведения начали печатать с 2004 года. Изменились ли, лично для вас, со временем какие-то слова?

— Мне кажется, тяжело сказать про конкретные слова. Со словарём происходит странная вещь: ты не расширяешь его со временем, а, к сожалению, постепенно сужаешь. И если раньше, чтобы выразиться сильно, хватало точного, честного слова, то сейчас для эмоционального удара в абзаце часто требуются обороты, которые прежде ты не решился бы произнести в приличном обществе.

Вот в Клайпеде есть символичный памятник этому процессу — в главной городской библиотеке имени Симонайтите. По инициативе директора библиотеки (он же в последние годы возглавлял писательскую организацию города) там установлен «Памятник ушедшим словам». Это площадка из обычных плиток, некоторые из них заменены на металлические плитки со словами, вышедшими из живого употребления. Каждый год туда добавляют новые плитки, чтобы показать наглядную статистику эрозии языка — какие слова мы теряем. В русской традиции я не знаю такого системного опыта фиксации утрат.

Но с писателем происходит то же самое: его речь незаметно выхолащивается, теряет особые словесные краски. Говорят, Солженицын в своих поздних вещах сознательно занимался лингвистической археологией — выкапывал архаичные слова, пытаясь сопротивляться всеобщему усреднению.

В диалогах это чувствуется особенно остро: речь разных героев, их внутренние монологи должны звучать по-разному. Это сверхзадача. Поймёт ли это читатель, избалованный упрощённым языком медиа, — не знаю. Но для писателя это вопрос профессиональной чести — помнить слова и бороться с их угасанием, даже если им уже ставят памятники из металла.

— Можно ли поинтересоваться вашим творческим процессом? Вы работаете с бумагой и ручкой, или ваш основной инструмент — компьютер?

— Я работаю плохо. В последние годы я, к сожалению, очень занят делами, не имеющими прямого отношения к искусству. Это ирония: человек, который по логике вещей должен быть системным, оказывается лишён этой системы. А выясняется, что для писателя и особенно для прозаика — дисциплина важна не меньше, чем вдохновение. Нужна та самая «железная задница», если говорить без обиняков. И я из этого режима выпал.

Сейчас я работаю почти исключительно за компьютером, редко — на бумаге. А ведь когда удаётся начать на бумаге, а потом уже переносить набранное в цифру, — это, кажется, лучшим из возможных ритуалов. В этом есть необходимая телесность, замедление. Но, к сожалению, так бывает всё реже.

Причин много, но главная — невозможность изолироваться. Слишком много того, что ты «должен» сделать. А для серьёзной работы нужна изоляция, почти монастырская. У меня был такой опыт: я написал свой роман только благодаря тому, что на несколько месяцев полностью отгородился от мира. Сейчас же это невозможно. Очень много общественных мероприятий, проектов, инициатив, которые на мне завязаны и которые я сам же и запустил. Бросить их — значит подвести людей, разрушить начатое. Получается ловушка: от внешнего мира спрятаться нельзя, а от себя — и подавно.

— Борис Нухимович, чем мы закончим интервью? Поэзией или прозой?

— Поэзией, конечно.

Себя храня, судьбе противореча,

За Мандельштамом следуя построчно,

В надежде на спасенье в русской речи

Нам не укрыться в темноте полночной.

Возьми с собою в жизнь слова, в которых

Любовь отцов и строгость матерей,

Их не растрать в конторах и дорогах,

В них запах яблок, грусть родных полей.

Останется и низким, и высоким

Звучанье русское в трагической эпохе,

В падениях — предельно одиноким,

На взлётах — в окруженье скоморошьем.

Ни бог чужой, ни сабля офицера

В нас не изменят русского начала,

Ни ласки женщин, ни сладкая мадера —

Нас речь в единое пространство повенчала.

Тёмная материя шепчет тайны, которые слышны только гениям.

Спасибо!