Раздел: Технологии жизни

Как муравьи считают: математика и технологии муравейника

«Когда человек копирует природу — это наука, когда природа копирует человека — это апокалипсис»

Анонимный эколог

С самого утра в Муравейнике кипит размеренная работа: одни насекомые добывают пропитание, другие — строят туннели, третьи — заботятся о личинках. Тем временем в Человейнике Особь под номером 4737 листает телефон: двенадцать пропущенных, четырнадцать уведомлений и три письма с пометкой «срочно». Человеческая Особь откладывает телефон в сторону и выбегает из дома, понимая что перед работой несколько часов простоит в пробке: времени уйдёт много, а дела никуда не денутся. И так каждый день.

Интересно, что на это сказал бы Муравей? Действительно, что на это сказал бы Муравей?

Как, не имея карт и спутникового навигатора, можно оптимизировать любой маршрут? Как, не имея под рукой чертежей, можно выстроить небоскрёб с перворазрядной вентиляций, терморегуляцией и дренажем? Как, не имея начальников и верховного органа управления, можно сделать систему распределения труда? И как, пребывая в роли трутня, оставаться человеком?

Даём ответы в жизненном и технологическом вариантах решений.

Арифметика повседневности

Продолжая сидеть в машине, Человек откинулся назад и включил радио. Мысль начать диалог с Муравьём показалась ему забавной и одновременно здравой. «Как вы вообще находите дорогу без карт и навигаторов?» — задал он первый вопрос придуманному Муравью и тут же вспомнил, как однажды с товарищами искал нужный дом: они, следуя GPS-навигатору, дружно свернули не туда у гигантского пня, после чего решили идти «по памяти» и угодили прямо в муравьиную ловушку. Проблема была явно не в технологии, а в чём-то более фундаментальном.

«Вы прошли всего триста шагов от своего мира», — ответил ему выдуманный Муравей. Оказалось, пустынные муравьи носят в голове встроенный шагомер — если экспериментально удлинить муравьям ноги, они промахнутся мимо гнезда ровно на те самые «лишние» сантиметры.

— А вы? — спросил тот же самый выдуманный Муравей, — смогли бы запомнить смолистый запах этого дуба или стук дятла слева? Нет, вы слепо доверяете экрану, который вас обманывает. Выключите навигатор. Прошли десять шагов — оглянулись. Ваш собственный мозг создаёт карты лучше любых спутников.

Человек выключил зажигание в машине, вместе с ним отключились радио и навигатор. «Прогресс! — рассмеялся выдуманный Муравей, — ваш мозг давно уснул. Разбудите».

Геометрия пространства

В мире давно открыли совершенную форму: шестигранники — те самые, что пчелы используют в сотах, а муравьи — в камерах своих подземных мегаполисов. Природа не зря выбрала эту форму: шестигранник экономит материал, выдерживает колоссальные нагрузки и оставляет минимум пустот.

— Почему бы вам не сложить полки, как пчелиные соты? – предложил Человеку выдуманный Муравей. – У вас в шкафу пропадает 30% места, а у нас даже крошки не теряются».

Но главный секрет муравьиной геометрии — углы. Большинство муравьёв строят туннели под одним выверенным углом: около 60°, чтобы соблюсти золотую середину.

Человек рассеянно заглянул в телефон. «Окей, Гугл, как выглядит муравейник?» Каждый муравейник поражал идеальной геометрической гармонией: каждый туннель, каждая ячейка были вычерчены словно по линейке. Оказалось, муравьи —прирожденные инженеры, поэтому ловко лавируют между удобством передвижения и устойчивостью. Люди, конечно, тоже могут прийти к этому, но лишь после пяти лет в архитектурном вузе.

— Зачем усложнять? — пожал усиками Муравей, — двигайте диван под 60° к окну: и свет будет падать правильно, и обзор будет отличный. Даже вешалку в шкафу можете разместить под этим углом, тогда вещи не будут мятыми».

Для тех, кто забыл, как выглядит этот магический угол, Муравей предложил лайфхак: сложить лист бумаги пополам, а потом еще раз наискосок. Готово!

Муравьиная формула устойчивости

— Вы зациклились на одном пути, – Муравей затронул тему кризиса. – У нас никогда не бывает всех яиц в одной корзине. Даже если колония нашла идеальный источник пищи, 20% муравьев всё равно продолжают искать альтернативные пути. Казалось бы — бессмысленная трата сил, но когда главный «супермаркет» внезапно исчезнет, потому что его разорит прожорливый муравьед, у колонии уже есть запасные варианты. Люди же, помешанные на оптимизации, загоняют себя в ловушку: один маршрут сулит пробки, один магазин символизирует дефицит, один источник дохода означает кризис.

Муравей предложил завести «разведчиков»: использовать 20% сотрудников компании для пробных проектов (по этой схеме родились Gmail и AdSense), оставлять 20% запасов на черный день (вода, еда, лекарства) и всегда иметь про запас альтернативный маршрут, запасной навык или странное хобби; вдруг именно оно станет профессией? При этом он похвалил людей: «Вы превращаете кризисы в возможности, как с удаленкой во время пандемии. Только вот зачем ждать кризис?»

Муравьиный принцип прост: истинная эффективность — это не один идеальный путь, а сеть вариантов.

Коммуникация без токсичности

В Муравейнике, оказывается, нет понятия «зона ответственности». Вместо должностей в нём только роли: сегодня ты фуражир, завтра — строитель, послезавтра — нянька для личинок.

— Забавная штука эти ваши резюме, — заметил Муравей. — У нас CV обновляется каждое утро. Попробуйте: пусть маркетолог иногда моет кружки, а CEO таскает коробки. Это не хаос, а гибкость.

Но самое главное — коммуникация. Муравьи обходятся без митингов: оставил феромонную метку — коллеги всё поняли. Чем чаще используется путь, тем ярче след. Людям же для простого разговора нужны сообщения в чате, стикеры, голосовой ввод и нервный тик у адресата.

— Сократите переписку до 50 слов, — предложил Муравей. — Не смогли? Значит, проблема требует встречи. И, ради хитинового панциря, прекратите слать письма «для информации»! Мы не оставляем феромоны просто так.

Единственное, в чём он признал превосходство людей: «Вы хотя бы умеете шутить в чатах. Наши феромоны пока не передают сарказм».

Роевые алгоритмы

— Вы жалуетесь на неэффективную коммуникацию, — сказал Муравей, — хотя скопировали наш главный инструмент! Вы назвали его «роевой интеллект» вместо «давайте просто идти за тем парнем, он вроде похож на того, кто знает дорогу».

Действительно, компьютерные инженеры подсмотрели у муравьёв гениальный механизм, исправно работающий уже 150 млн лет, и с гордостью переоткрыли его в 1992 году, получив премию Тьюринга за «революционное» изобретение. Вместо химических феромонов, которыми муравьи помечают оптимальные пути, программисты создали их цифровые аналоги – виртуальные метки, воспроизводящие принципы естественного отбора. Сегодня эти алгоритмы, позаимствованные у насекомых, управляют нашей цифровой цивилизацией: логистические системы Amazon выстраивают маршруты доставки по тем же правилам, что и муравьиные фуражиры; сети 5G балансируют нагрузку, имитируя распределение задач в муравейнике; системы машинного обучения используют «роевые» принципы для оптимизации нейросетей.

Природа создала этот механизм без серверов, программистов и миллиардных инвестиций, через бесконечные циклы проб, ошибок и эволюционного отбора. Как говорил Марко Дориго, автор алгоритма муравьиной колонии: «Мы не изобретали ничего нового — мы просто научились читать самую древнюю книгу по инженерии, написанную природой».

Но тут же проявился типично человеческий парадокс: «Вы взяли технологию, но недобрали философию, — заметил Муравей. — Ваш Waze, отправляя всех по одному «оптимальному» маршруту, создаёт новые пробки. А ведь принцип «не имей 100 одинаковых маршрутов, а имей 20% разведчиков» работает и в технологиях. Либо вы позволяете системе иногда «плутать», либо ваш идеальный маршрут превращается в лужу. Строгий план — главный враг оптимальности».

И правда, самые прорывные технологии часто рождаются на стыке строгой логики и здорового хаоса. Хотя, конечно, муравьям не приходится платить за серверные мощности.

Если бы муравьи требовали роялти за свои патенты, весь ИТ-сектор работал бы в убыток. К счастью, они довольствуются крохами с нашего стола — в прямом и переносном смысле.

Децентрализованные системы

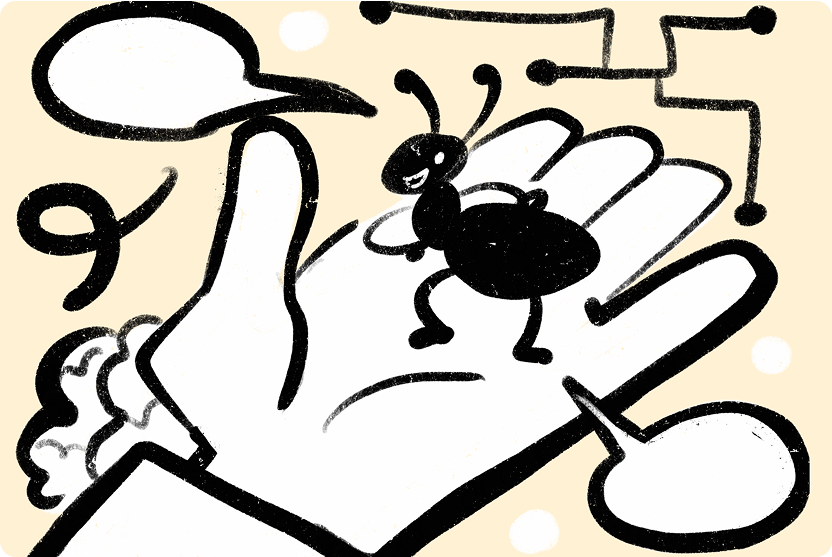

— Давайте проверим ещё одну вашу прогрессивную технологию на муравьиную пригодность, — предложил Муравей, разглядывая схему блокчейна. — В ней нет главного центра, и все узлы равны. Но объясните мне этих… майнеров?

Муравьиная колония — эталон распределённой системы. В ней нет главного сервера, нет короля — только равноправные особи, принимающие решения через феромонный консенсус. Блокчейн задумывался так же: каждый узел сети — полноправный участник, а истина рождается из криптографического доверия, а не из авторитета.

Но вместо цифровой утопии возник феодализм 2.0, в котором 1% майнеров контролирует 50% мощностей, гигантские фермы в Исландии, словно захватившие все тлиные плантации муравьи-олигархи, пожирают энергию целых стран. «Децентрализация» превратилась в гонку вооружений: у кого больше ASIC-майнеров, тот и правит блокчейном. Крипто-«короли» строят подземные бункеры для ферм, понимая, что обычные ноды не могут с ними конкурировать и вымирают, как муравьи без феромонов.

В муравьиной вселенной тоже иногда появляются особи-королевы, но природа быстро возвращает баланс, обычно в виде голодной птицы. Природа за 150 млн лет научилась саморегулироваться. Блокчейну пока что ближе дикий капитализм XIX века, где побеждает не самый умный, а самый жадный.

Природа не терпит концентрации власти: не в криптовалютах, не в муравейнике. Просто одни противятся этому бесконечными хардфорками, другие — естественным отбором. И, кажется, у природы пока получается лучше. Настоящая децентрализация требует трёх вещей: равного доступа, частой смены ролей и отсутствия жадности, но это, увы, уже не про Homo sapiens.

Если бы Сатоши Накамото подсмотрел у муравьёв не только алгоритмы, но и механизмы сдерживания монополий, возможно, сейчас мы бы жили в идеальном мире Web3.0. Но вышло, как всегда.

Бионика в действии

Когда разговор зашел о механических собратьях, Муравей оживился: «Ну что, покажите, как вы нас переизобрели?»

В лабораториях от Цюриха до Токио инженеры годами бьются над тем, чтобы повторить простое муравьиное умение: нести груз в 50 раз тяжелее себя. Пока что лучшие образцы — шестиногие шагоходы — научились копировать «муравьиную походку», мини-роботы с адгезивными лапками умеют карабкаться по стенам. Ещё появились бионические захваты, на которых учёных вдохновили парные придатки ротового аппарата муравьев — мандибулы.

Но есть проблема: у роботов нет хитиновых суставов, их «мышцы» — это жужжащие сервоприводы, требующие батарей.

«О! — воскликнул Муравей, глядя на дроны. — Да это же наши фуражиры, только с пропеллерами!»

Действительно, алгоритмы для координации дронов почти один в один повторяют муравьиную логику: они запрограммированы на самовосстанавливающиеся маршруты и распределённые задачи, и выполняют автоматическую балансировку при потере части группы.

Но и тут притаился подвох. В чрезвычайной ситуации Муравей просто перекусит тлю и побежит дальше. Дрону же нужна зарядная станция или смена аккумуляторов. Упавший муравей поползёт дальше, упавшему дрону с поломанными датчиками потребуется основательный ремонт.

Ещё выдуманный Муравей пообещал переслать чертежи хитиновых шарниров, вдруг пригодятся людям для разработки роботов нового поколения? «Мы 150 млн лет доводили конструкцию до идеала, — сказал он. — Берите, улучшайте. Только, чур, ссылайтесь на источник!»

И пока Человек задумчиво стоял в пробке, мысленно проигрывая диалог с членистоногим, в лабораториях копировали муравья. Эволюция улыбнулась: плагиат – высшая форма лести.

Клетка делится на ядро и цитоплазму. Наш журнал делится на интересные факты и открытия.

Спасибо!