Раздел: Глобальные умы

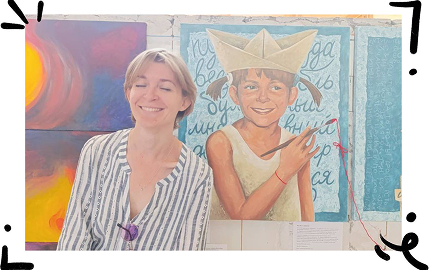

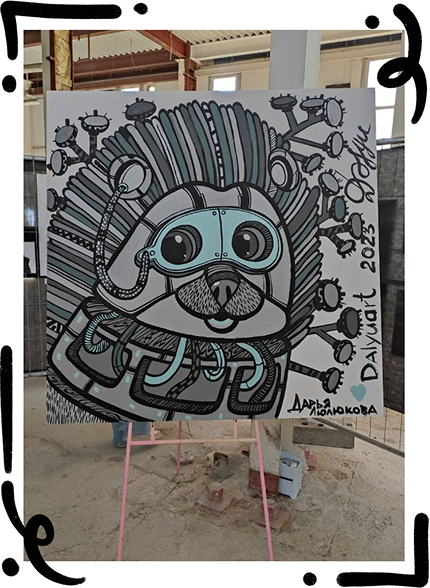

Интервью с художницей Дарьей Люлюковой

В эпоху, когда разговоры о будущем всё чаще сводятся к обсуждению алгоритмов, кремниевых чипов и марсианских колоний, мы ищем те точки опоры, что остаются исключительно человеческими. Что будет с опытом, который нельзя оцифровать? С чувством шероховатости бумаги под пальцами, со случайным совпадением, которое превращается в дружбу, с умением провести связь между жизненным опытом и линией на портрете?

Мы пригласили в гости художника Дарью Люлюкову, чтобы поговорить о будущем, которое имеет запах, вес и сердцебиение, — автора, чье творчество является наглядным манифестом в защиту человеческого чувствования. Её искусство — это тактильный дневник, где в каждом слое скрывается история его происхождения, посвящение будущему владельцу и тихий шёпот материала, обретшего новую жизнь. Её художественный метод — это ответ на вызовы времени, где ценность ручного труда и личного опыта ставится во главу угла.

В этом интервью мы порассуждали о том, почему тактильность может стать новым языком общения, о будущем, которое создается в мастерской художника и о самых гениальных сценариях, которые пишет сама жизнь.

— Даша, спасибо за то, что согласилась на интервью. По твоим ощущениям будущее уже наступило или ещё должно наступить?

— Относительно вчерашнего дня — да, безусловно, наступило.

Вообще, это блестящий вопрос. Будущее наступает выборочно: для тех, кто мечтал всегда и без проблем общаться с кем угодно удалённо, будущее уже давно здесь. В наших же реалиях то, что было будущим, скорее просто данность, потому что реальность существует здесь и сейчас.

Если говорить философски, то для меня будущее — это всегда «завтра». А сегодня — лишь миг, тонкая грань между прошлым и тем, что будет завтра.

— А вообще, будущее тебя больше пугает или интригует?

— Однозначно интригует. Мне безумно интересно, что готовит завтрашний день, хотя сейчас я учусь великому искусству — жить сегодня. Недавно я отправилась в большое месячное путешествие на юг, и обстоятельства погрузили меня в условия, при которых нужно доверять самой жизни. В итоге всё сложилось на удивление комфортно, и этот опыт стал для меня лучшим уроком: когда отпускаешь контроль и живёшь в настоящем, будущее само подстраивается под тебя.

— Хорошо, тогда давай поговорим про настоящее. Было ли у тебя ощущение, что творчество помогает преодолеть какую-то дистанцию, не обязательно географическую? Может быть, дистанцию между мечтой и реальностью или между тобой и человеком, который казался недосягаемым?

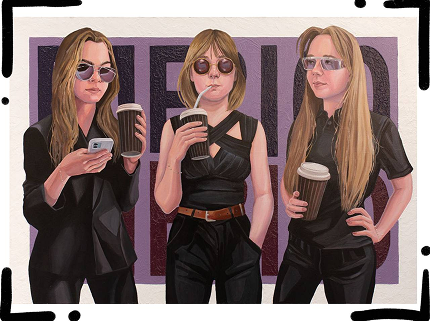

— Спасибо за такой вопрос. Вообще, у меня началось всё с простой потребности рисовать людей. Если проследить хронологию, а она у меня, кстати, как у подготовленного художника, аккуратно сохранена в телефоне, можно увидеть, что сначала были музыканты, нарисованные с натуры или по фотографиям. Я погрузилась в портреты на полтора года и в какой-то момент решила, что хватит с меня больших серий, буду писать по одной работе в едином стиле.

Героями этих портретов стали родные, друзья и музыканты. Возможно, вы знаете группу «Седьмая Раса»? У меня была мечта нарисовать с натуры тех, кого я слушаю и люблю. Помню, как в 15 лет я переслушивала альбомы этой группы, а спустя годы, на одном из акустических концертов я передала Саше, лидеру группы, записку с вопросом: «Александр, попозируете мне?». И он согласился! Саша шесть часов сидел в мастерской, пока я писала картину, и это был настоящий подвиг.

— Какие мысли были у тебя в этот момент?

— Я в этот момент себя одёргивала: «Даша, только не испорти всё!». Теперь, когда мы оказываемся в одном городе, он приходит на мои выставки, а я прихожу на его концерты. Однажды он даже привёл на вернисаж участника группы «F. P. G.». Зрители не поверил своим глазам, потому что для нашего провинциального городка такие связи — что-то невероятное.

А ещё в этой серии работ есть портреты моих очень разных бабушек.

— Тогда у меня такой вопрос к тебе, как к портретисту: как сделать так, чтобы искусство не стало простым «извлечением красоты из чужой боли», а было уважительным актом?

— Я всё время рисовала людей в основном европеоидной расы, поэтому даже азиаты у меня получались похожими на европейцев, и я захотела научиться передавать человеческое разнообразие. Так родился проект из 17 портретов людей разных национальностей. Я искала лица на National Geographic, и за каждым портретом стояла реальная история. Моей задачей было нарисовать портрет и вовлечь зрителя, рассказать историю этого человека. Например, историю девочки-альбиноса из Папуа-Новой Гвинеи. Для меня это был и анатомический интерес, и глубокое погружение в трагический контекст. Меня поразило, что в Папуа-Новой Гвинее к альбиносам относятся как к ритуальным животным: их часто убивают для изготовления талисманов, и они редко доживают до 18 лет. Я писала портрет такой девочки в ситцевом платье, со спелым манго в руках и с ощущением хрупкости и несправедливости этой жизни. Это уже целая история, в которую я, как художник, не могу не погрузиться.

— Была ли у тебя работа, которая родилась неожиданно?

— Как-то раз в Москве объявили конкурс под названием «Без прямых углов». Это были ещё времена ковида, когда мы сидели по домам. У меня завалялись три холста диаметром 20 сантиметров, и я подумала: «Почему бы не пустить их в дело?». Однако, что на них рисовать, я не знала.

И однажды ночью меня осенило: «Нужно нарисовать кур!». Почему кур? Сама до сих пор не понимаю, но, тем не менее, я нарисовала целое семейство куриц, петухов и цыплят. А для полного абсурда оформила каждую работу в половинку скорлупы от яйца. С этой работой я заняла на том конкурсе второе место!

После этого я решила устроить настоящий скотный двор: так к курам добавились индюки — папа, мама и дети. Это уже не просто картины, а тактильные истории для каждого зрителя.

Техника у меня особенная: я рисую и клею, снова рисую и снова клею. В ход идёт всё: гофрокартон, шпагат… Но главный материал — это старые, никому не нужные книжки и журналы. Я скручиваю из страниц трубочки и собираю из них картины. Иногда, пока кручу, читаю, что там написано. Помню, мне попались какие-то подплесневелые, воспитательные журналы. Я решила, что лучше пусть они пойдут на искусство, чем просто пропадут.

— С каким материалом тебе работать сложнее всего?

— Самый сложный для меня материал — масло. Оно, конечно, классное само по себе, но лично у меня с ним сложные, почти токсичные отношения: оно пахнет, долго сохнет, к нему требуются едкие разбавители, это жёсткий материал. А вот с акрилом, например, всё проще. Поэтому я стала экспериментировать с другими материалами.

— И так начался твой тактильный проект?

— Да, я создаю холсты с разными текстурами, с перфорацией, с деталями: что-то прошиваю, что-то приклеиваю. Сейчас это переросло в основу моего нынешнего творчества.

Самое большое удовольствие для меня — дать зрителю возможность нарушить главное музейное правило: «руками не трогать». Как не трогать, если хочется! Мои работы можно и нужно гладить, вот для чего все эти прошивочки и объёмные элементы.

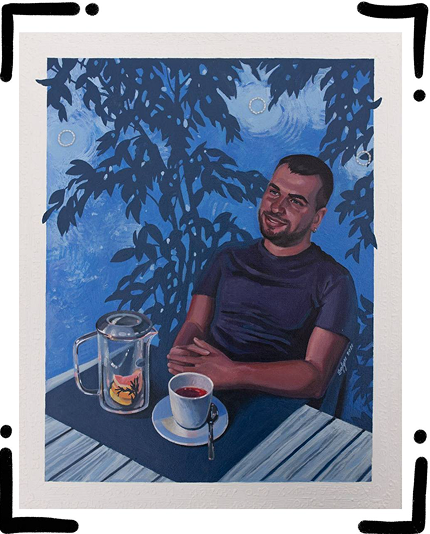

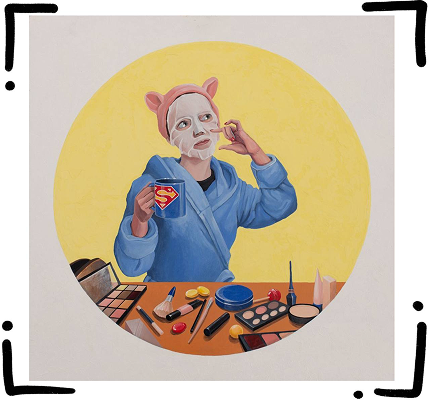

Позже я перенесла этот тактильный подход на портреты. Например, у меня был «чайно-кофейный» проект о домашней близости, где я изображала людей за чашкой чая, а на фоне были их личные вещи — особенные кружки, чайнички. Каждому портрету я добавляла свою тактильную деталь: звёздочки, которые по-разному бликуют, или фактуру, связанную с привычками человека.

А ещё в этой серии был интерактив: я рисовала торты и предлагала зрителям угадать их названия. Это было так здорово! Я тогда погрузилась в историю десертов: узнала про венский Захер, из-за которого до сих пор спорят две кондитерские, про немецкий «Шварцвальд». Почти все эти торты я попробовала для вдохновения. Даже простые конфетки на картинах выглядят так, что их хочется съесть. Это целый мир, который можно не только увидеть, но и почувствовать пальцами, а иногда, даже и языком.

— Это удивительная и даже необходимая находка, потому что мы всё чаще пребываем в «бесконтактном» мире. Не кажется ли тебе, что будущее грозит нам потерей каких-то фундаментальных, физических переживаний, важных для творчества и для жизни в целом?

— Все говорят про будущее с роботами-официантами и виртуальными мирами, а я думаю о другом: о звуке гула толпы, о монотонном жужжании большого количества людей. Что будет, если его не станет? Если каждый будет замкнут в своей цифровой коробочке?

Но, самое главное главное — тактильность — тончайшая работа нервных окончаний на кончиках пальцев. Если ты играешь на музыкальном инструменте, можно изменить наклон пальца, и звук сразу изменится. Искусственный интеллект не способен на такую тонкость, потому что это другой уровень бытия.

В акупунктуре, чтобы найти нужную точку, ты должен сначала почувствовать её на своём теле, а не безоглядно следовать схеме. Это знание, которое не передашь алгоритмам, потому что оно требует присутствия человека, его способности чувствовать.

Настоящее искусство будущего, и моё личное будущее — это не сложность ради сложности, это глубина чувствования. Умение провести связь между взмахом крыла бабочки и ураганом на другом конце света.

Искусство — это и есть поиск таких связей, а главный инструмент в этом поиске не компьютер, а человеческая рука, которая держит перо или кисть. Пока она есть, будущее тоже есть.

— Можно ли назвать тактильное искусство «честным искусством»?

— Искусство для меня — это всегда диалог. Диалог с моделью, с материалом, с историей, которая стоит за портретом. Главное — сделать этот диалог честным.

— «Честный диалог» — это сильно. Бывает ли искусство, которое говорит настолько громко, что не требует вообще никаких слов? Согласна ли ты с известной фразой: «Искусство не нужно объяснять. Если его нужно объяснять, то это не искусство?»

— С этой фразой можно поспорить. Мы живём в такое время, когда от художника требуют не только изображения, но и описания, концепции, текста. Мы всё объясняем. Конечно, высший пилотаж, когда произведение говорит само за себя, и слова становятся лишними.

Я как-то была на групповой выставке в Союзе художников. Иду, смотрю работы разных авторов. Вдруг моё внимание притягивает одна небольшая картина: на ней изображён дом синего цвета со светящимся окном; этот дом как будто сам произносит название картины — по‑другому её просто не назовёшь. Я подошла ближе, чтобы прочитать табличку, на ней так и было написано: «Одиночество. Холст, масло. 2023». Вот это и есть та самая вершина мастерства.

Но чтобы её достичь, нужны три вещи: жизненный опыт, безупречное владение ремеслом и, возможно, тот самый чувственный экстаз. Когда ты на пике эмоций, работа рождается иной, потому что она обретает голос. Я сама это прочувствовала, когда у меня родилась песня «Отчаяние». Это был тяжелый период, связанный с заказом; я сидела и рыдала от бессилия. И из этого отчаяния вышла песня — такой мощный, искренний хит, что даже сейчас удивляюсь.

И самое главное: этот болезненный опыт перестал быть болью. Он превратился просто в опыт, благодаря тому, что был переплавлен в искусство. Песня стала моим спасением. Так что да, лучшее искусство действительно не требует объяснений, оно говорит с тобой напрямую, потому что рождено из настоящего чувства.

— Если бы искусство было запрещено, ты бы продолжала им заниматься?

— Да. Тем более, я же хулиганить люблю, но очень втихаря.

— Если уж мы заговорили про хулиганства: твоя выставка с названием «18+» убрала все табу с мата. Как ты думаешь, прожить день без мата для человека с большим жизненным опытом, реально? И что такое мат — вредная привычка или осознанная необходимость?

— Реально ли прожить день без мата? Конечно, реально. Почему нет? Вопрос не в самом факте бранных слов, а в злоупотреблении ими. И вот здесь, мне кажется, привычка употреблять слова паразиты вроде «короче» или «такс», куда вреднее и раздражительнее. А вот тот образ «быдловатого» человека, который вставляет мат через слово, уже, пожалуй, устарел.

Сегодня мат — чаще всего язык экспрессии: всплеск эмоций, когда нужно высказаться, или острая шутка в компании. Частушки на юбилее, например — почему бы и нет? Я против того, чтобы его искоренять, я за дозированность и даже изящество. Мне, к примеру, очень нравится, как иногда перебрасываются вульгаризмами мои свояченники — мат в их устах это звучит по-особенному.

Мы привыкли считать мат исключительно разрушающей силой, но мы забываем, что в стародавние времена он был словом-защитой, и даже словом-исцелением. Взять хотя бы научный факт: когда человек ударяется и сразу же ругается, ему становится легче. Если же человек сдерживается, непонятно, куда уйдёт эта невысказанная боль потом. Здесь очень много тонких нюансов.

Лично у меня нет установки «не ругаться вообще», но я бы уменьшила количество мата в своей жизни. Иногда я могу вломиться в дом с ноги и разразиться тирадой, со стороны это выглядит некрасиво, но в момент срыва это помогает, будто выпускаешь пар.

Ведь дело не в словах, а в интонации и намерении. Можно быть образцово интеллигентным человеком и виртуозно использовать мат ситуативно. Я знаю массу блестящих умов — медиков, работников культуры, — для которых мат является частью рабочего лексикона. Это разговорный язык, который позволяет кратко и ёмко донести мысль и эмоцию. А если человек хочет задеть, он сделает это и вежливыми словами.

— Тогда от какой своей самой дурной привычки в творчестве ты бы хотела избавиться? Может быть, от лени или прокрастинации?

— Я для себя решила этот вопрос раз и навсегда: у меня в творчестве нет дурных привычек. Я приняла как аксиому: всё, что я сделала в тот или иной момент времени, — это лучшее, на что я была способна тогда. Я никогда не возвращаюсь к законченным работам, которые уже стоят в архиве мастерской, чтобы их поправить. Недавно я достала детские портреты для выставки, развернула их и подумала: «Блин, Даша, как ты вообще это нарисовала? Это же так клёво!».

Да, я сейчас выросла, мой уровень понимания анатомии и материалов стал несравнимо выше. Конечно, можно было бы сделать иначе, но я заключила с собой соглашение: не корить себя за прошлое, а ценить его как ступеньку. В моём творчестве всё хорошо. Я молодец.

— Такая внутренняя опора, наверное, и определяет свободу в творчестве. А в отношениях со зрителем эта свобода тоже сохраняется? Что для тебя важнее: быть уникальной или понятой?

— Это большой и сложный вопрос. Быть уникальным сегодня почти невозможно. Быть понятым — скорее иллюзия: сколько людей, столько и мнений, и я сомневаюсь, что хоть один художник был понят кем-то до конца. Так что, возможно, главная задача художника — стать понятным самому себе. Я, например, отлично вижу, как все мои, казалось бы, разные серии и проекты соединяются в одну большую историю, но зритель этого пока не считывает.

С точки зрения коммерции уникальность, конечно, дает преимущество. Разработанный стиль — это бренд, который выделяет тебя среди других. Но что считать критерием уникальности?

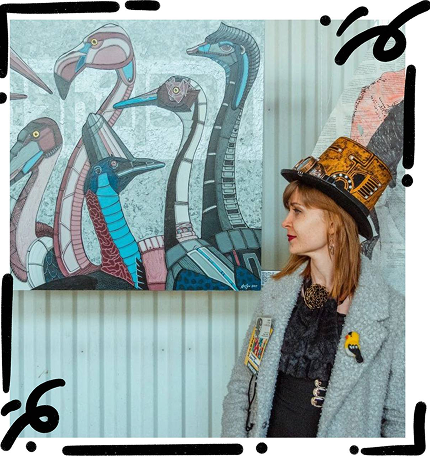

У меня прорисовывается свой стиль, я экспериментирую, что-то пробую, что-то отбрасываю. Мне как-то сказали: «Твои работы — это не выставка, а явление», и я подумала: а зачем мне втискиваться в рамки стиля, если я сама могу быть явлением?

Я часто слышу обратную связь: «На таких выставках, как у тебя, я никогда не был». И мне хочется продолжать эту тенденцию — создавать показы картин, превращая их в уникальные события. Я пока не знаю, что мне разрешат сделать в музее… Но знаю точно, что приду туда во фраке, потому что любое явление должно быть представлено уникальным образом.

— Бывает, что ты ждёшь от зрителя какой-то определённой реакции на свои произведения?

— Я не жду никакой конкретной реакции. Вообще. Для меня любая реакция на мои работы — просто факт, просто честное ощущение человека. Но, как оказалось, именно в этом и заключается главный признак искусства. Само наличие реакции любого рода уже делает объект предметом искусства, неважно, положительный отклик или отрицательный.

Порой резкое неприятие или даже гнев говорят о силе воздействия работы гораздо больше, чем вежливое одобрение. Если произведение задело, вызвало внутренний отклик, спор, вопрос, значит, оно состоялось. Молчание и равнодушие, наоборот, могут стать противоположностью искусству, но любая эмоция лишь подтверждает, что диалог между художником и зрителем начался.

— То есть сам факт диалога — уже ценность.

— Да.

— Какой комплимент художнику ты считаешь самым живым, а какой самым бессмысленным?

— Я пришла к удивительному выводу: бессмысленных комплиментов не бывает. Любая похвала приятна, но есть разница в «глубине резкости».

Самое ценное для меня, когда на выставке каждый зритель находит «свою» картину. В каждом моём проекте будет та самая работа, которая зацепит кого-то определённого. У одной работы будет 150 поклонников, у другой — один-единственный, но преданный. Это и есть магия: каждая картина даёт что-то своё.

— Что лично тебя задевает за живое?

— Экспертность. Если рядовой зритель скажет «красиво», я искренне скажу «спасибо». Но если мой преподаватель, человек с безупречным чутьём, бросит короткое «Даш, а здесь что-то есть…» — это будет совершенно иного порядка событие. Потому что он видит насквозь и понимает, из чего это сделано и почему.

Но, побывав внутри профессионального сообщества, я поняла, что любое мнение, даже мнение отборочной комиссии глубоко субъективно. Одни художники смотрят на мир как на явление, другие глядят через призму своего опыта. И я научилась не расстраиваться из-за чужого мнения: оно просто есть.

Критику я тоже не воспринимаю негативно. Если это конструктивный комментарий по технике, например, по анатомии, где я могла ошибиться, я буду только благодарна, потому что дали повод расти. А если речь о вкусовщине… Я чувствую материал так, как чувствую. Это мой выбор. Нужно оставаться честной с самой собой, а остальное приходит.

— Где находится та самая основа, которая позволяет тебе оставаться собой, несмотря на внешний шум и чужие оценки?

— В конечном счёте, всё зависит от внутреннего содержания человека. Вот, например, ответ на вечный вопрос: что есть добро, а что — зло? Для меня всегда всё лежит в контексте. Недавно я прочитала прекрасную мысль: без света нет тени, и тень рождается только благодаря свету. Выходит, светлое и порождает тёмное.

Я часто сталкиваюсь с этим на своём примере. Казалось бы, я просто выставляю проекты, занимаюсь своим делом, но всегда находятся люди, которые пытаются посеять сомнения в моей уверенности. А ведь это же просто искусство! Просто способ показать то, что внутри. Просто я могу себе это позволить, вот и всё.

Меня часто спрашивают: «А ты художник или художница?», а мне всё равно. Я подписываю картины как «Художник Дарья Люлюкова», но мне неважно, как меня называют, потому что мне нравятся любые производные от моего имени. В детстве я не любила имя Дарья, а сейчас обожаю. Мне нравится, когда люди выбирают себе обращение по душе: я могу быть Дарьей, Дашей, Дашкой, Дарьюшкой, Дашулей, Дашухой, без разницы. Папа меня Доней называет, мама — Дуняшкой.

И в этом, наверное, и есть тот самый свет — свобода быть разной и принимать себя в любом имени и в любом проявлении. А тень просто подтверждает, что свет есть.

— Эта свобода быть разной… Она должна пахнуть какой-то особенной свободой. Если бы твою живопись нужно было описать через запах, какой бы это был аромат?

— Наверное, это был бы аромат, который раскрывается для каждого по-своему, тот, который нужен именно тебе в данный момент. Захотелось почувствовать запах апельсина, и вот он, свежий, раскрывается перед тобой.

Если рассматривать концепцию, что художник — это лишь проводник духовной энергии, то картина, как и запах, даёт каждому зрителю свою частичку наслаждения. Может быть, не сразу и не всем, но тому, кому это необходимо, она обязательно что-то сообщит.

Так что, скорее всего, моя живопись похожа на универсальный аромат, способный обернуться и ванилью, и шоколадом, и цитрусовой свежестью. Она не навязывает одно ощущение, а мягко открывается тем, кому нужна здесь и сейчас.

— Даша, давай теперь поговорим о будущем. Как изменится искусство, если зрителями станут не только люди, но и алгоритмы, роботы? Будем ли мы писать и рисовать для них?

— Нет, не будем. Зачем им это? Алгоритм — это система, которая обучается на уже существующих данных, комбинируя готовые элементы, ей не нужно что-то специально созданное для неё, она возьмёт информацию, которая уже есть в пространстве.

И здесь мы снова упираемся в главное — в вопрос чувств. Картины пишутся для того, чтобы человек что-то прочувствовал: драму, любовь, что найдёт отклик и смысл. Существо, лишённое эмоций, не способно на это.

Я, скорее, представляю, что роботов будут водить по галереям как на экскурсии. Они запомнят данные, проанализируют стиль, и это будет ещё одним методом сбора информации. А потом можно будет попросить андроид рассказать про технику и историю картины.

Но робот никогда не сможет сказать: «Знаете, цветовая палитра картины «Подсолнухи» мне нравится меньше, чем нежная голубизна «Цветущих веток миндаля», потому что вторая вызывает у меня ощущение хрупкой весны». Такую оценку, которая идёт от души, может дать только человек.

Люди должны создавать искусство для людей. Кто-нибудь хочет быть похожим на искусственный интеллект? Нет. Человеку нужен человеческий пример, человеческие эмоции, человеческое понимание. В этом и есть суть искусства.

— Что останется уникальным в искусстве, чего не смогут повторить алгоритмы?

— Мне кажется, ответ очевиден: у алгоритма нет чувств. Он не проживал тот опыт, который ты вкладывал в работу, он не сможет рассказать историю, которая горит внутри.

Я вижу, как многие художники используют нейросети, чтобы «визуализировать» идею из головы. Тогда, что делать нам с тем, что находится внутри, если поручать его выражение машине? Мне не нужно, чтобы мне подсказывали; моя задача состоит в том, чтобы передать то, что я вижу и чувствую.

К счастью, у меня уже наработана связь между рукой и мозгом, и я могу то, что чувствую, нарисовать сама. Мне интересен процесс, когда я что-то вытаскиваю из себя, а не собираю из готовых пазлов.

Хотя и признаю, что для ускорения работы с эскизами или для чисто коммерческих задач нейросети — мощный инструмент, но я им не пользуюсь. Просто потому, что мне тупо интереснее что-то делать по-своему.

— Ты говоришь о процессе, который важнее результата. Но если бы от всех результатов вдруг осталась лишь одна картина — какой из них ты бы доверила говорить за себя?

— Знаешь, мне кажется, что в конечном счёте всё куда-нибудь денется. Можно, конечно, достичь такой славы, что музеи будут хранить твои картины при особой температуре и влажности, но всё физическое исчезнет, и останется только цифра. Поэтому я фотографирую все свои работы.

А если копнуть глубже… У меня есть одна занятная теория о том, что когда человек умирает, страница в интернете, где была выложена его жизнь, становится своеобразным памятником. Может быть, в далёком будущем (если интернет ещё будет существовать), среди миллионов таких же затерянных страниц, мой маленький памятник всё равно останется.

— Если бы творчество могло быть мостом между прошлым и будущим, что бы ты поместила в капсулу времени? Одну из своих работ или что-то другое?

— Непростой вопрос. Сейчас создаётся так много яркого и актуального, что выбрать что-то одно почти невозможно.

Но если говорить не о конкретном предмете, а о главном послании, которое я хотела бы передать своим детям, внукам и правнукам, — это уверенность в том, что возможно всё.

Я всегда руководствуюсь простым принципом: если у меня возникла какая-то цель, я смотрю, смог ли её достичь хоть один человек на свете. Если смог, значит, дороги туда уже протоптаны, следовательно, их можно найти или проложить свои. Я не знаю, чем будут заниматься мои потомки, но мне бы хотелось, чтобы они делали это с любовью и достигали именно тех высот, которые нужны им, а не кому-то другому. Сейчас мы, наконец, понимаем, что деньги ещё не всё: кто-то хочет страсти и амбиций, кто-то мечтает о размеренной жизни, — и это прекрасно. Мир стал шире.

Так что в ту капсулу я бы положила веру в то, что люди могут достичь всего, чего захотят.

А из материального… Возможно, я оставлю им серебряный вьетнамский браслет, доставшийся мне от бабушки. А вот насчёт картин… Я реалистка: чтобы работы сохранились, нужны музейные работники, реставраторы, целая система. Поэтому оставить после себя что-то физическое, что проживёт ещё века, — задача почти невыполнимая. Я иногда об этом серьёзно задумываюсь. Но прихожу к выводу о том, что идеи, вера в возможности куда прочнее холста и красок.

— Какой тебе видится наиболее вероятная версия будущего для человечества? И есть ли в ней место надежде?

— Сейчас я пишу книгу в жанре постапокалипсиса, и вот там, в моём мире цивилизация откатилась назад к рабовладельческому обществу. Пути у такого сценария только два: либо у человечества хватит ума выбраться, либо нет.

История нам уже не раз показала, что идеи могут быть хорошими, а вот их реализация может обернуться откровенным провалом. Взять, к примеру, тот же социализм: чтобы построить справедливую систему, нужно невероятно постараться и, в первую очередь, начать относиться к людям по-человечески, без навязчивой пропаганды.

Когда я слышу, что Илон Маск отправляет людей на Марс, я думаю: «Слава Богу! Пусть улетают, а я останусь здесь». Мне и на этой планете хорошо. Я замечаю другую тенденцию: люди всё сильнее тянутся к природе. Наука прекрасна, когда она помогает, а не порабощает, но когда ты зависаешь в телефоне, и жизнь пролетает за несколько часов, — это движение в минус. А вот ходить в походы, посещать ретриты, стремиться к простому — мне кажется, неплохо.

— Размышления о будущем всегда упираются в вопрос: что мы оставим после себя? Это касается и цивилизации, и отдельного человека. Если бы ты знала, что являешься последним представителем своей профессии, что бы ты стала делать: творить быстрее, яростнее и больше, или, наоборот, закопала бы все кисти?

— Хороший вопрос. Сначала, наверное, меня бы охватила паника: они уже стоят под дверью, а ты кричишь: «Уйдите, я хочу побыть один!». А если серьёзно, остаться кем-то последним на земле — это колоссальная ответственность, при этом мысль о том, чтобы закопать кисти и все бросить, мною даже не рассматривается. Искусство — это не занятие, это основа моей жизни, и я, скорее, просто физически умру, чем смогу добровольно отказаться рисовать. Но и творить в истерике, «быстрее и яростнее», я тоже не буду.

Скорее всего, я бы сосредоточилась на передаче знаний. Не могу сказать, что тянусь к преподаванию, но если ты последний на Земле, нужно попытаться оставить след. Мы бы с учениками стали исследователями: научились создавать новые краски, экспериментировать с составами. Ведь технологии, по большей части, уже известны.

Так почему бы не попробовать? Мир полон цветов, которые кто-то когда-то открыл методом проб и ошибок.

По сути, это основа основ — взять один цвет и найти миллион его оттенков: высветлить белилами, затемнить черным, смешать с другими цветами. Вот из таких простых шагов и рождается всё многообразие. Так что если бы я осталась последней художницей на Земле, я бы стала учить людей заново открывать цвет, чтобы мир после меня не казался серым.

Клетка делится на ядро и цитоплазму. Наш журнал делится на интересные факты и открытия.

Спасибо!