История киноплёнки: от нитрата до цифры

«Киноплёнка — это свет,

и он живой, в отличие

от света экрана телефона.

Большой пласт

экспериментального кино

можно только на плёнке посмотреть,

и никак больше»

Владимир Надеин

Публика, искушенная чудесами прогресса, застыла в изумлении. Видавшие виды европейцы разучились дышать. Всё потому, что на киноэкране маленькая далекая точка вдруг превратилась в гудящую груду металла и со скрежетом понеслась прямо на них. Ещё немного и зал окажется расплющенным под ревущим монстром. Ревущим монстром оказался поезд, прибывающий на вокзал Ла-Сьота. Зрители в панике. В эти секунды реальность и вымысел сплелись воедино, являя собой пугающую мощь величайшего творения человечества – технологии кинематографа.

Чтобы шокировать зрителей, братьям Люмьер хватило всего 50 секунд.

В то время мало кто задумывался о том, каким долгим был путь к созданию первой в истории киноленты.

Живое начало

Задолго до эры кинокамер и голливудских премьер, мир чувствовал потребность сохранять мини-истории, чтобы потом показывать их следующим поколениям. В пещерах, освещенных мерцанием факелов, на стенах застывала история. Это были наскальные рисунки – первые предшественники кино.

Древний человек с помощью простых инструментов создавал «живые» слайды, показывал кадры из жизни, замороженные во времени: вот охотник с копьем преследует мамонта, а это – ритуальные танцы вокруг костра. Древние комиксы всегда сопровождали искры любопытства и жажда самовыражения, которые постепенно, за руку привели человечество к созданию кино.

Кадр первый: в каждом из нас живёт изобретатель

Скорее всего, вы тоже рисовали разные рожицы на полях школьных тетрадей. И, скорее всего, вы тоже замечали, что при быстром перелистывании тетрадных листов, создавалась иллюзия движения. Этот же феномен заметил и Джон Бернс Линнет, который в 1868 году запатентовал термин «кинеограф». Он понял, что перелистывание страниц с нарисованными кадрами создаёт новый миг, новые эмоции.

Кинеограф был всего лишь блокнотом с набором картинок, нарисованных на страницах, но он прочно завладел умами людей на многие десятилетия. Всё потому, что показал переход от статичного изображения к динамичному.

Кадр второй: волшебный фонарь

«Маленькая машина, которая

показывает в темноте

на белой стене различные

призраки и страшные чудовища

таким образом,что тот,

кто не знает секрета, думает,

что это делается с помощью

магического искусства»

Сезар-Пьер Ришлэ

Сейчас в это сложно поверить, но были времена, когда мир еще не знал о социальных сетях. Тогда люди собирались вокруг «волшебного фонаря» и через него смотрели на картинки, нарисованные на стеклянных пластинах. Пластины с изображениями пропускали свет и проецировали изображения на экран. Это изобретение тоже приблизило человечество к созданию кинематографа и показало, что благодаря свету изображения на экране могут меняться.

Кадр третий: пластины, диски и бочка

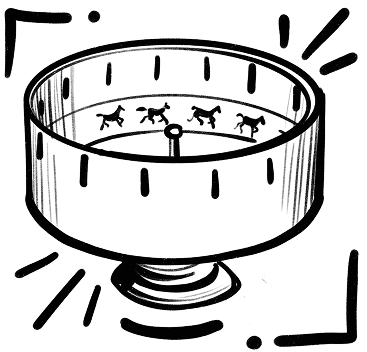

Прошло время, и вместо прозрачных пластин появились диски. Эпизоды, изображенные на вращающихся дисках стремительно сменяли друг друга, создавая захватывающее ощущение движения. Подглядывать за процессом перемещения изображений нужно было через специальные отверстия.

Иногда для демонстрации такого кино использовали забавную бочку с прорезями. Внутри нее располагалась лента из тонкого картона, на которой были нарисованы изображения. Когда бочка крутилась, картинки на ленте оживали и начинали танцевать.

Устройства доплёночной анимации, создающие иллюзию движения путем отображения последовательности рисунков или фотографий, называют зоотропами, и они справедливо заслуживают звания предшественников киноплёнки.

Кадр четвертый: из чего же сделана плёнка?

В сердце киноплёнки располагается гибкая и прочная основа из специального пластика, прочной и эластичной ацетилцеллюлозы. Именно этой основе отводится главная роль носителя для светочувствительных компонентов.

Ещё в начале 1860-х годов для сигналограммы – носителя информации в виде ленты или листа с произведённой на ней записью сигналов, стали использовать целлулоид. Материал оказался многообещающим, но имел одну серьёзную проблему — он постоянно скручивался и усложнял процесс съёмки. Лишь в 1887 году было найдено решение этой проблемы – желатин. Слой желатина наносился на оборотной стороне от эмульсионного слоя и обеспечивал плёнке стабильность. Желатиновый слой держал на себе все остальные слои плёнки, как фундамент дома, и позволял сохранять целостность при транспортировке. Плёнка больше не рвалась при движении в кинокамере и оставалась целой при последующей обработке.

Фотографический желатин, необходимый для любой плёнки, варили из коровьих костей и шкур. Качество плёнки варьировалось в зависимости от того, какие коровы использовались для изготовления желатина и чем их кормили. Некоторые режиссеры с осторожностью расходовали плёнку, понимая, что для снятия короткометражного фильма понадобится тысяча живых коров.

Сигналограмму можно сравнить с холстом, который пропускает свет. На холсте есть специальные слои, внутри которых живут крошечные кристаллики – ловцы света, сделанные из серебра и других веществ. Их научное название – галогениды серебра. При попадании света, они зажигаются и начинают меняться. Эти изменения невидимы глазу, но их хорошо различает кинокамера.

Световые ловушки у разных кинопленок устроены по-разному. От этой разницы зависит, какие эффекты мы увидим в фильме, насколько ярким должен быть свет во время съёмки и насколько зернистой получится картинка.

Основной слой плёнки защищает её нежные части, как броня, от царапин, пыли и других повреждений. Он должен быть прозрачным, чтобы не мешать свету проникать через саму плёнку и проявлять на ней изображения.

Кадр пятый: радуга и серебро

Тррррррррррр. Именно такой шуршащий шепот издавала кинопленка в старых фильмах. Звук памяти, отголосок истории, целый микромир. Микс из зерен нитрита серебра, хаотично разбросанных по плоскости кадра, создают фотоэффект, который издаёт запоминающийся шорох. Шорох особенно заметен на однотонных участках. Благодаря нитриту серебра изображение приобретает неповторимую текстуру, глубину и дарит статичным объектам ощущение жизни.

Когда актеры говорили глазами, и цвет был лишь мечтой

В эпоху немого кино режиссёры были ещё и художниками. Они снимали черно-белые фильмы, а потом превращали отснятые кадры в цветные с помощью красителей. Чтобы фильм стал цветным, плёнку окунали в яркие красители, создавая новые оттенки, которые могли передать общее настроение сцен или времени суток. Поэтому первые цветные фильмы больше напоминали палитру художника с несколькими оттенками, чем полноценные цветные картины.

В 1925 году, когда снимался фильм Эйзенштейна «Броненосец Потемкин», на плёнке нельзя было воспроизвести красный цвет, поэтому режиссёр сам раскрашивал каждый из 108 кадров с флагом простой обыкновенной кисточкой.

С конца XIX века в мир кино пришло понятие «тонирования» плёнки. Этот процесс заключался в химической обработке черно-белых кадров. Фильм не превращался в радугу, но обретал общий оттенок, который подчеркивал атмосферу происходящего на экране.

Cиний цвет отлично подчёркивал ночные сцены. Жёлтый и оранжевый цвета создавали настроение безоблачного дня. Красный цвет врывался в кадр, вызывая любовные переживания, зелёный – окутывал фильм таинственной атмосферой, словно лес, полный загадок.

Рецепты для приготовления каждого цвета плёнки кинопроизводители того времени должны были знать наизусть.

Для того, чтобы приготовить плёнку красного цвета, нужно было взять:

▪️ 85 грамм цитрата калия для огненного вдохновения

▪️ 5 грамм нитрата меди, чтобы добавить нотки загадочности

▪️ 6 грамм гексацианоферрата калия, калий придавал плёнке оттенок страсти

▪️ 1 литр дистиллированной воды

Дальше следовало тщательно перемешать все ингредиенты и дождаться их полного растворения. После этого можно было окунать плёнку в полученную красную субстанцию и наблюдать, как она начинает сиять ярким пурпурным цветом.

Для изготовления плёнки жёлто-коричневого колера, требовалось смешать:

▪️ 12 грамм тиосульфата натрия для получения теплого оттенка

▪️ 30 грамм алюмокалиевых квасцов для насыщенности

▪️ 10 мл 10% раствора хлорида натрия для придания необходимой яркости цвету

▪️ и снова воспользоваться водой

Синий цвет получали из смеси 5 грамм гексацианоферрата калия и 1.5 грамма лимонной или винной кислоты.

Но, как это часто бывает с великими идеями, реальность бросила им вызов – появилось звуковое кино. Звук быстро овладел вниманием зрителей, и цвет, вместе с его оттенками, ушёл на второй план. Кинопроизводителям нужно было решать появляющиеся задачи, связанные с интеграцией звука непосредственно в пленку. Они были вынуждены отказаться от любого тонирования, потому что красители, которые приносили на экраны благородство цвета, теперь мешали озвучиванию и делали плёнку непригодной. Цвет уступил место звуку, оставив позади лишь призрачные воспоминания о ярких экспериментах.

Кадр шестой: черный квадрат

В истории кинопроизводства нельзя обойти вниманием имя великого учёного – Томаса Эдисона. На рубеже веков, во время расцвета технологий и такого же расцвета киноиндустрии, производители кинокартин столкнулись с досадной проблемой – привычная 70-мм плёнка оказалась хрупкой перед лицом механических нагрузок.

Томас Эдисон пошел на смелый эксперимент и разделил широкую ленту надвое. Так родилась легенда – 35-мм формат плёнки – более прочный, экономичный и обеспечивающий отличное качество. Эта плёнка стала тем самым «золотым стандартом», который открыл дорогу массовому кинематографу. После этого на ней появились цвет, затем звук, и кино превратилось в мультисенсорный опыт.

На протяжении десятилетий 35-мм лента оставалась королевой профессионального кинематографа. Для ее защиты и транспортировки использовались специальные металлические контейнеры – «бюксы». Они обеспечивали сохранность хрупкого носителя информации во время путешествий по всему миру или между студиями.

Кадр седьмой: перфорация

Специфический узор по краям в виде четырёх отверстий называется перфорация. Эти отверстия на плёнке обеспечивали стойкость процессу съёмки. Перфорация, подобно зубчатому колесу, которое цепляется за цепь, позволяла механизму камеры и проектора захватывать, перемещать и фиксировать каждый кадр с невероятной точностью.

Захватывать плёнку помогал грейферный механизм, который находился внутри кинокамеры. Зубья Грейфера в верхнем положении входили в отверстия перфорации и тянули за собой плёнку, а в нижнем положении зубья выходили из перфорации, оставляя плёнку неподвижной.

В совокупности эти технологии устранили нестабильность и мелькания изображений, характерные для ранее выпущенных фильмов. Теперь плёнка двигалась чётко и плавно, а экранная картинка перестала дрожать. Увеличилась общая длина киноплёнки и, соответственно, количество воспроизводимых минут.

Кадр восьмой: золотое сечение

Вокруг золотого сечения до сих пор существует множество легенд и научных мифов. Это явление приобрело практически божественное значение. «Позолотили» сечение во времена античности. Оно стало синонимом гармонии, совершенства и красоты.

Чувство абсолютной гармонии заложено в каждом человеке: к примеру, начиная снимать пейзаж, мы, сами того не понимая, фокусируемся на каком-то отдельном объекте, ставим его в центр кадра и от него выстраиваем целую композицию. Даже если ничего не будем знать о пропорциях и математических соответствиях.

Так устроена жизнь, но у математики есть свои правила. Универсальная математическая пропорция золотого сечения равна 1,618 и обозначается она греческой буквой φ. Она тесно связана с последовательностью чисел, где каждое число является суммой двух предыдущих, например, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и т.д. Если разделить любое число из этой последовательности на предыдущее, результат, действительно, будет близким к 1,618.

Золотое сечение проявляется в геометрии, стоит только разделить прямоугольник двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями на одинаковом друг от друга расстоянии. Точки пересечения этих прямых являются «золотыми». Размещение ключевых объектов в этих точках или вблизи них помогает создать визуально привлекательную и сбалансированную композицию. Именно эти места привлекают внимание зрителя и выделяют смысловой центр изображения.

Если внимательно просматривать кадры из любого фильма, можно заметить, что герой картины стоит не в центре, а немного сбоку, в точке, соответствующей золотому сечению. Линия горизонта тоже находится не по центру кадра, а на уровне, соответствующем золотому сечению. Другими словами, видимый предел небосклона располагается не посередине, а чуть выше. Тогда пейзаж выглядит более впечатляющим.

При киномонтаже золотое сечение используют, чтобы определить продолжительность и порядок сцен, и чтобы сделать акценты на определенных эпизодах.

Кадр девятый: катушки и бобины

В эпоху, когда 8-миллиметровые кинокамеры стремительно завоевывали популярность, по всему миру начали выпускаться катушки плёнки различных форматов.

Стандартная катушка плёнки работала со скоростью 25 кадров в секунду и имела длину примерно 300 метров. Такая плёнка обеспечивала около 11 минут отснятого материала. Получается, что киномеханикам в кинотеатрах приходилось много раз менять катушки во время одного фильма, чтобы он шел непрерывно. Пока один кинопроектор работал, во второй вставляли бобину с плёнкой. В нужный момент киномеханик включал резервный проектор и фильм продолжался без задержки.

Иногда, для того чтобы кинопленка наматывалась без рывков при вращении бобины, использовали катушки бытовых видеомагнитофонов. Этим способом пользовались редко, потому что недостаточно жесткий материал катушки плохо фиксировал ленту, из-за чего на её поверхности образовывался желобок: пленка съезжала при движении, буксовала, запутывалась и деформировалась, и процесс показа мог прерваться в любую минуту. Постепенно пленочные носители начали замещать цифровыми.

Тhе End: живая субстанция

Мы все привыкли к современному кинематографу. Киносеансы уже давно перестали быть чем-то сверхъестественным. Хочется новых форматов, новых эффектов, нового качества у кинокартин – чтобы ничего не шуршало, не прерывалось и не мелькало.

Кусочек крохотного пластика, приправленный химией, долгие годы открывал нам двери в волнующий мир кино, а теперь открывает двери для кого-то в мир истории, для кого-то — в мир ностальгии.

За плёночным прошлым стоит целая философия и даже шаманские жертвоприношения в честь великого искусства. Плёнка – это аналоговый артефакт с душой и теплом кинематографа, который мы не можем себе позволить забыть в мире цифровых новинок. Она живая, она дышит, она чувствует. Она в любой момент готова передать нам привкус настоящего кинематографа.

Есть ли жизнь на Марсе или нету жизни на Марсе? Присоединяйтесь к вечному спору о парадоксах!

Спасибо!