Литературные шифры: тайные послания писателей

«Читать и не понимать – то же, что совсем не читать».

Я. Коменский

Сделать явное тайным – именно этим на протяжении последних четырех тысяч лет занимаются лучшие умы человечества. Для дела: шифровальщики скрывают от посторонних глаз информацию в целях безопасности. Для души: шифры, выращиваемые в поле креативных практик, дают урожай бесконечного множества новых смыслов.

«Деловая» криптография – удел специалистов. Мы с благодарностью пользуемся их трудами, оставаясь в стороне от процессов создания стойких шифров и подбора нужного ключа. «Креативная» криптография вовлекает всех нас в игры разума. Литература особенно щедра на зашифрованные послания. Можно, конечно, обращаться за толкованием к посредникам – литературоведам. Но есть риск получить еще одну шифровку в случае, если ключ был подобран неверно.

Пронеслось в голове предсказуемое: «Пусть меня научат! Я тоже хочу с первого раза понимать, что написано между строк!» Отлично! Собственно, мы этого и добивались. Вводный урок распаковывания литературных смыслов в школе Шифра вот-вот начнется. Будем учиться методом проб и ошибок.

Шифры, в которые играют Авторы

Смотрите, профиль учителя литературного шифрования таинственным образом уже нарисовался в периметре школьной доски

— Тема нашего сегодняшнего урока: «ТСЯ».

— Ой, а зачем нам такая тарабарщина?

— Радует, что вам знаком этот термин. Но завеса тайны темы урока пока не сдвинулась с места. В XV веке «тарабарская грамота» действительно применялась в качестве системы тайнописи. Шифровальщики выставляли согласные буквы в два ряда и использовали при письме буквы-замены соответствующего ряда (гласные буквы «не участвовали» в процессе).

Наша тема расшифровываеТСЯ проще. Аббревиатурное производное от «Тайное становится явным!». Элементарная технология шифровки хорошо знакома нашим классикам и современникам. За масками аббревиатур-псевдонимов прятались, например, Антон Павлович Чехов (Анче), Александр Сергеевич Пушкин (А. П.). Безусловно, такая прозрачная шифровка предназначалась не для конспирации. «Солнце русской поэзии» использовал для этого цифроним «1-14-17» (1 = А., 14= номер комнаты поэта в лицее, 17 = П.). Аббревиатурные псевдонимы больше похожи на условную метку уникальности нового творения, символа сжигания мостов между появившимся на свет шедевром и слегка запылившимися фолиантами. «Фамилию я отдал медицине», – объяснял когда-то А. Чехов происхождение своей богатой коллекции из нескольких десятков уникальных псевдонимов, разных по способу шифрования. Кстати, одной из самых запоминающихся масок, которую примерил на себя великий классик, стала нескромная «говорящая» подпись «Шиллер Шекспирович Гете».

Не все аббревиатуры в литературном пространстве приятно интуитивно понятны. Так, аббревиатура-название сборника избранных произведений Виктора Пелевина «ДПП(НН)» легко заводит потенциального читателя в глубокие дебри возможных расшифровок или в тупик безнадежного «Сдаюсь!». На последнее, вероятно, и был расчет. Автор предусмотрительно приложил расшифровку в подзаголовке: «ДИАЛЕКТИКА Переходного Периода из Ниоткуда в Никуда».

Ситуация успеха гарантирована каждому начинающему расшифровщику литературных смыслов при толковании акростихов. В доступной манере букваря этот шифр использует Константин Аксаков. Ключ лежит «под ковриком» – в заголовке «Акростих»:

Мои мечты и силы молодые

Одной тебе я отдал, посвятя;

Судьбой своей чудесной в дни былые

Как сильно ты тревожила дитя!

Всю жизнь свою останусь я с тобою,

А ты сияй бессмертной красотою.

Сложение начальных букв строк акростиха рельефно обозначает ту смысловую единицу (в цитируемом примере – Москва), которую, по мнению Автора, следует считать ключевой для правильного толкования поэтического произведения. Эстетично. Напоминает вертикальную неоновую вывеску, мимо которой не пройдешь. Эффективно в качестве профилактического средства растекания мысли по древу с переплетающимися рифмами.

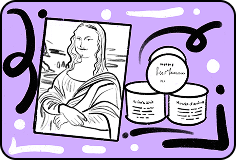

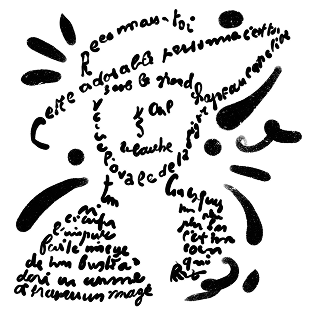

Еще один вариант шифрования идеи поэтического текста по принципу «ключ под ковриком» – каллиграмма

Сам термин принадлежит французскому поэту-авангардисту Гийому Аполлинеру, располагавшему строки своих стихов в виде рисунков. Графический код в его криптопоэзии и был ключом к пониманию той эмоции, которая заставляла поэта браться за перо. Рыдающие струи фонтана, непроницаемая стена дождя – рисунки позволяют разглядеть в тексте то, что прячется в оболочке привычных слов. Иммануил Кант предельно ясно обозначил амплитуду восприятия одного и того же предмета: «Один в луже видит грязь, другой – отражающиеся звезды». Из крайности в крайность блуждает мысль человека, созерцающего реальный объект. В геометрической прогрессии растет число интерпретаций у того, кто погрузился в чтение. Читайте внимательно, по слогам, нараспев: ЛУ-ЖА. Или так: Л –УЖ –ААА. Четырех букв вполне достаточно, чтобы запустить в продолжительный полет вашу буйную фантазию. Спасибо Аполлинеру за трогательную заботу о читателе. Иллюстрации выполняют роль портала в авторский замысел.

Анаграмматическое кодирование – более продвинутый уровень литературного шифрования

Сам процесс сокрытия особо ценной информации в тексте выглядит так: шифровальщик стряхивает капли краски с кисточки ключевого слова, чтобы из получившихся пятен пытливый ум восстановил исходный смысл. Расшифровка предполагает сбор этих капель-букв и расположение в нужной линейной последовательности – до уровня монохромного слова, словосочетания или предложения. Длинная седая борода тянется за этим историческим лайфхаком литераторов. Первые попытки жонглировать буквами в тексте присутствуют в древневосточной и античной литературе. Технология шифрования отдельных слов и целых посланий через раздувание буквенной «пыльцы» по литературной материи дожила до наших дней. Прекрасно себя чувствует. Вписывается в избранные писательские замыслы. Повсеместно считывается находчивыми читателями.

С упоением критикуется критиками: не самообман ли это – искать шифр там, где изначально не зашифровано?

В качестве образца использования анаграмматической техники оцените шедевр Дмитрия Авалиани – признанного гуру современной комбинаторной поэзии (философская расшифровка для сомневающихся приложена тут же самим Автором):

Меланхолия… Не хамло ли я?

Игры, в которые играют шифры с Читателями

«Не звени ключами от тайн», – предупреждал польский поэт и философ Станислав Ежи Лец. Вторгаясь в художественное пространство произведения, не забывайте, что вы в гостях. Не забывайтесь! Трогать можно, ломать нельзя. У текста есть Автор-хозяин-барин (визуальный поэт на моем месте уже вписал бы этот тайный намек в треугольник. Бермудский, разумеется). Соблюдайте субординацию. Расшифровка литературного послания не предполагает получение свежевыжатого ремейка на выходе.

Переходим к лабораторной работе. Расшифровываем знаменитое послание всем любителям головоломок: «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка».

(Лес рук)

— Анаграмма, анаграмма!!!

— ???

— Дракон урчит. «Глокая кузДРА штеКО будлаНУла бокРа и курдяЧИТ бокрёнка».

— Мимо! Слишком громко прозвенел ключ от несуществующей тайны. Профессор Лев Владимирович Щерба, автор этой «учебной» фразы, подчеркивал, что ни один из вымышленных им корней «ровно ничего не значит». Экстравагантный набор слов служил макетом для изучения грамматического строя языка. Но это уже совсем другая история.

— То есть покрытая мраком тайна может оказаться галлюцинацией?

— Может и оказывается. Шифры, точнее их фантомы, водят за нос читателей-любителей. И не только. Так, например, некий Ричард Уоллес в конце прошлого века «вычислил» Джека – Потрошителя. Обнаружив в текстах произведений Льюиса Кэрролла несуществующие анаграммы, самопровозглашенный следователь реконструировал описания убийств. Игра с буквами привела к «расшифровке» явки с повинной, к которой автор «Алисы в Стране чудес» не имел никакого отношения. Как и к жестоким преступлениям. Профессор Валерий Чудинов обнаружил «тайнопись» в автоиллюстрациях А.С. Пушкина. Исследователь смог разглядеть экзотические послания, вписанные микроскопическими буквами в линии многочисленных набросков поэта. Призрачные тайны так и остались тайнами в глазах смотрящего. Слишком громко звенящим послышался (по)читающей Пушкина публике «ключ».

— Значит ли это, что изначально любой Автор настолько преуспел в искусстве шифрования, что Читателю в погоне за скрытыми смыслами за ним не угнаться, не завернув в тупик?

— Не стоит настолько сгущать краски. Книга для Читателя как десерт для Гурмана. В то же время буду рад, если вы покинете мой мастер-класс с мыслью, что большую литературу не читают залпом «за ночь» и не поглощают в виде сухого концентрата кратких пересказов.

Зашифрованные литературные послания часто прячутся в деталях. Пройти и не заметить их – то же самое, что проглотить конфету целиком, не раскусив и не распробовав начинки. Подумайте сами, как отреагировал бы шоколатье на такое мимо-летное наслаждение вкусом? С кедровым орешком или марципаном? Это же важно! Самого шоколадного корпуса-текста недостаточно для проникновения в сокровенные мысли Автора.

Да, вы правильно меня поняли. Литературный шифр – это очень личная история, предназначенная для по-настоящему близкого читателя. Автор готов излить душу каждому, кто сделает первый шаг навстречу, вытащив тот самый ключ из-под коврика.

К Читателю, как на исповедь, приходила со своими стихами Анна Ахматова. Только прочитать зашифрованные ею послания мог тот, кто желал духовного сближения. Поэтесса была той еще охотницей за мужскими головами. Шикарная женщина – могла себе позволить. В формате «треугольника», в том числе и Бермудского, разумеется, с жертвами разбитых сердец. Одно из признаний выглядит так:

“>Бывало, я с утра молчу,

“>О том, что сон мне пел.

“>Румяной розе и лучу,

“>И мне – один удел.

“>С покатых гор ползут снега,

“>А я белей, чем снег,

“>Но сладко снятся берега

“>Разливных мутных рек,

“>Еловой рощи свежий шум

“>Покойнее рассветных дум.

О ком это, интересно, Дива Серебряного века слагала рифмы? Из поэтического текста как такового фоторобот не вырисовывается: ни усов, ни голубых глаз. Стихотворение датируется 1916-м годом. В числе хронологических «подозреваемых»: Артур Лурье, Борис Анреп, Николай Гумилев (официальный супруг, между прочим). Список можно продолжить. Но надо ли, если ключ подобран? Акростих указывает на виновника поэтического торжества.

Неизвестно, как зашифровала бы в своих стихах Анна Ахматова коллегу по литературному цеху – Сашу Соколова. В любом случае пришлось бы изрядно пофантазировать. Писатель умел шифроваться сам. И еще как! Три года учебы в институте военных переводчиков сделали свое дело. Его роман «Школа для дураков» – настоящий квест по поиску зашифрованных смыслов. Размыты границы времени («несуществующее время» – это норма) и пространства (Край Козодоя, крыша омнибуса). Главный герой-рассказчик иногда раздваивается, сюжетная линия постоянно ломается, не срастаясь. Что же за начинка кроется в этой оригинальной текстовой конфете? Где же ключ? На входе, как обычно. В самом названии, отсылающем к знаковой детали авторской биографии: юноша настолько не вписывался в нужные рамки, что вопрос о помещении его в специализированное учебное заведение рассматривался вполне серьезно. «Запасной ключ» к расшифровке тоже имеется. Книжный «папа в старой пижаме», которой обязательно заинтересуются «Те Кто Придут», очень напоминает папу реального – опального агента Деви, разведчика с мировым именем. Поговорить по душам, повспоминать – автобиографический ключ и есть путеводный луч в темном царстве смыслов романа.

Существует ли золотой ключик к литературным шифрам?

Записываем домашнее задание. Знакомимся с нужным автором поближе. Чтение – это диалог. Вы же знаете, что разговаривать с незнакомыми людьми опасно. Небольшое погружение в биографию, литературную критику помогут вам вывести таинственного автора на чистую воду. Как правило, писатель-шифровальщик, закрывая дверь в смысловое пространство своего произведения, оставляет ключ в замке. Не нужно пользоваться отмычкой.

«Ошифрована» ли вся большая литература? Да, пожалуй. Так она лучше хранится, оставаясь актуальной. Каждая расшифровка подогревает интерес к скрытым смыслам, дополняя их оттенками интерпретаций современного прочтения.

Но нужно знать меру. Не увлекаться, так сказать, литературной конспирологией, чтобы анаграммы, цифронимы, акростихи не мерещились там, куда не заходило перо шифровальщика.

Римская империя пала. А у нас есть научный контент, который не выживает, а побеждает!

Спасибо!